LÁMINAS DE HISTORIA 01

ENERO – MARZO 2024

Bibliofilia y Bibliófilos: El Dr. Juan Páez de Castro

Planisferios: Planisferio de Cantino

Arquitectura para Libros: Massachusetts Historical Society

Leyes y Libros: Pragmática de 8 de julio de 1502

Música de Historia: Beethoven, la Batalla de Vitoria, op. 91

Bibliofilia y Bibliófilos

El Dr. Juan Páez de Castro

Autógrafo del Dr. Juan Páez de Castro

Madrid. Universidad Complutense, Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla

¿Fue el humanista Juan Páez de Castro (Quer, Guadalajara, c. 1510-1570), el primero que expuso en España la necesidad de contar con una biblioteca pública? Seguramente sí, pero no lo hizo de cualquier manera, sino a través de un Memorial dirigido al Rey Don Felipe II sobre formación de una librería por el Doctor Juan Páez de Castro, según se recoge en un documento de la Universidad de Alcalá, “coronista de su magestad”. Para facilitar el acceso de los estudiosos a los libros y documentos deslizó incluso su preferencia por que su sede radicase en una ciudad importante como podría ser Valladolid, pero el rey impuso su voluntad de instalarla en el monasterio de El Escorial (Salvo indicación contraria, las citas son de la obra de Juan Catalina, ver Fuentes y Bibliografía).

El voluminoso epistolario de Páez, sus tantas cartas circuladas con los más ínclitos personajes, sus viajes, su presencia en el Concilio de Trento o el encargo de aquella Universidad para traducir su ejemplar de la Biblia caldea y para revisar la inconclusa historia del Cardenal Cisneros transmiten “sus aficiones filológicas y bibliográficas”, no inferiores a su enconado empeño “en recoger preciosos libros y códices griegos, árabes y latinos”. En efecto, durante su estancia en Salamanca trata con el humanista Hernán Núñez de Guzmán, el famoso Pinciano o Comendador Griego, paremiólogo y como Páez bibliófilo medular, que en carta de agosto de 1541 al historiador Jerónimo Zurita menciona “unos libros rarísimos” que el docto amigo común le había prestado. En 1548 el Pinciano brindó su biblioteca a la Universidad de Salamanca a cambio de una pensión jubilatoria.

Y es que “fué Páez de Castro grande amador de los libros, y tenía fe profunda en la utilidad de las bibliotecas” y ya en el citado Memorial avisa de “en cuanto peligro están de perderse, si no se da algún medio para que se guarden en lugar seguro”. Adquirió así multitud de ejemplares en Roma, Venecia o Florencia, por entonces, según confiesa, los primeros mercados del libro y “no sólo por interés propio, esto es, para el aumento de sus colecciones, sino para el de sus amigos y patronos, en particular el cardenal de Burgos D. Francisco de Mendoza, y el embajador en Trento D. Diego Hurtado de Mendoza, cuyas librerías, juntamente con la suya, habían de conseguir el mismo soberano destino de enriquecer la Biblioteca escurialense”.

«Quien considerare —escribe— la suma de dineros que sacan los que van fuera de España á estudiar; y lo que llevan Libreros Franceses, y de otras Naciones, por causa de Libros, y Papel, verá la importancia que es tener Librerías Reales; porque todo vá eslabonado, como tengo dicho. Tras los Libros van los hombres sabios, y tras ellos los que quieren ser discípulos; y estos han menester á los Escribanos y estampas; y estas los materiales, que son papel y pergamino, y lo demás. Con las otras cosas, que se pondrán en la Librería, se causaran estos provechos […]. Pondránse las artes, ó ingenios, que se inventaren; lo que allende que será utilissimo para muchas cosas, será un gran socorro para los Historiadores. De manera, que quien viese aquellas Salas, puede pensar que ha peregrinado lo mas principal del Universo» (Memorial dirigido al Rey…, p. 496).

Deducimos de esta última cita que la inquietud insaciable de Páez por las letras no hizo que relegase, como matemático que era también, la necesaria ponderación de los números, de la economía, según conviene a la salud de la república. Este mismo interés se pone especialmente de relieve en la Carta del Doctor Juan Páez de Castro al Secretario Matheo Vázquez, sobre el precio de los libros manuscritos, en la que se trasluce su espanto ante el incremento imparable de los costes de producción:

«Habrá diez y siete años que por mandado del Illustrissimo Señor Cardenal de Burgos concerté un escribiente Griego de nación para trasladar algunos libros raros en Roma, como fueron los dos libros de Phocio, que llamó Myriobiblos, y otros de Sexto Empírico. Pagabasele medio real por cada hoja, sin que el pusiese papel ni enquadernacion. Desde aquel tiempo se han las cosas encarecido de tal arte, que no se escriviria cada hoja en un real» (Carta… pp. 3-4).

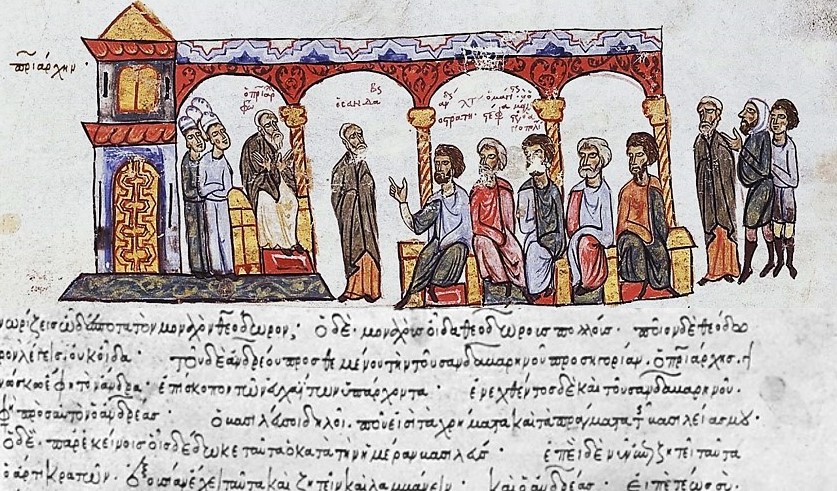

Sentencia de Focio, patriarca de Constantinopla

Madrid. Biblioteca Nacional de España

Pero no se encomiaría aquí de forma bastante la aportación de Páez a esta ciencia, si omitiésemos que sus estudios y trabajos no se limitaron a la historia material, sino que incluso llegaron a adentrase en la indagación de su metodología (Memorial de las cosas necesarias para escribir historia), del que siguen, y con ellos concluimos está sucinta síntesis sobre Páez de Castro, dos extractos que, desde luego, no parecen haber envejecido tan mal:

«Yo, S. M., no querría que por mi causa se errase en ninguna de estas maneras, principalmente en obra tan illustre y de tanta importancia. Porque cierto en ninguna cosa de quantas los Principes emprenden les va tanto, como en que sus hechos se escriban con la dignidad que se requiere, y con tal arte y prudencia, que el tiempo no lo pueda vencer, como dice la mesma escritura del Sabio, que edificó sobre peña viva y ningunas tempestades le hicieron daño» (Memorial…, p. 605).

Y por fin la historia. Además de su capellán, fue Páez, como queda dicho, cronista —coronista— de Felipe II, cargo que en 1555 asumió también en Flandes, sucediendo al fallecido Florián de Ocampo. Una colección llamada de Apuntamientos de Historia del Doctor Páez de Castro alberga diversos manuscritos de valor, entre los que se hallan unas Annotaciones y Relaciones diuersas de lo sucedido en Europa desde el año 1510 hasta el de 1599 recogidas por el doctor coronista del Rey don Philippe 2º nr. S.r y las mas escritas de su propia mano; otras Annotaciones curiosas, y nõbres de prouinçias, y lugares, con los suçesos de Europa dende el año de 1517 hasta el de 1556 que el doctor Juan Paez para componer su historia escribio de su propia mano, que destacan entre otros papeles que sirvieron para formar una historia que no llegó a terminar, estando de hecho a su muerte más atareado en una supervisión de su traducción de la Biblia caldea. Sin embargo, “los manuscritos son el aparato de dicha historia, que fué bosquejando según reunía materiales para ella. Los hizo á modo de anales, bastante secamente y sin elevar mucho el tono de la narración, sin duda porque dejaba para lo último el aliño y vestidura literaria de su libro”.

El estilo de la historia según dicen los que de esto saben es necesario, que no sea estrecho, ni corto de razones, ni menos tan entonado que se pueda leer á son de trompeta, como decían de los versos de Homero, sino extendido y abundante, con un descuido natural que parezca que estaba dicho, y quien probare á escribir de aquella manera halle tanta dificultad por causa del cuidado y artificio cubierto con imitación de autores, que sudando y trabajando vea que no puede hallar vado, como dicen del río Eurotas, que sin hacer ruido lleva mucha agua, y por muy clara y limpia que corre no se entiende bien su hondura. Junto con esto ha de ser tan sin aspereza, y suave, que con ser lo que se escribe provechoso, la gentileza con que se trata deleite y afficione; como quando un aire fresco deseado en el estio ha pasado por florestas de buenas yerbas y flores que alegra al corazón y recrea todos los sentidos sin molestia ninguna, ni artificio procurado, sino con su natural puro y limpio (Ibíd., p. 610).

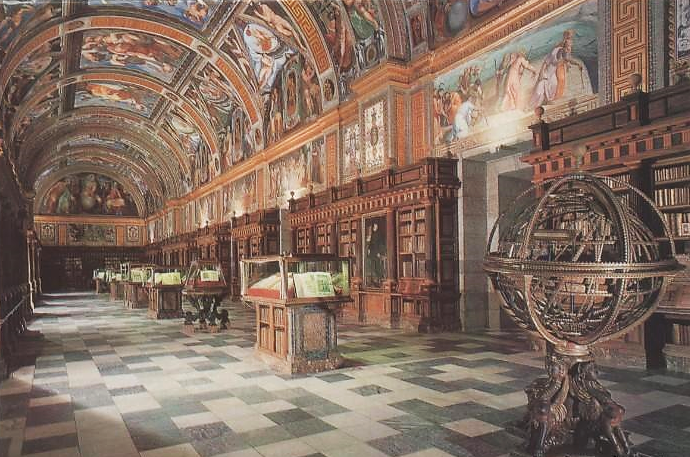

San Lorenzo de El Escorial. Biblioteca Laurentina

Editorial Patrimonio Nacional. Dep. Legal B11411-VIII

Fuentes y Bibliografía

Juan Catalina García. Biblioteca de Escritores de la provincia de Guadalajara y bibliografía de la misma hasta el siglo XIX, vol. II, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1899, pp. 393-413

Juan Páez de Castro. Memorial dirigido al Rey Don Felipe II sobre formación de una librería por el Doctor Juan Páez de Castro. En Revista de Madrid, vol. 3 (1883), pp. 488-498, 618-628

— Carta del Doctor Juan Páez de Castro al Secretario Matheo Vázquez, sobre el precio de los libros manuscritos. En Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, vol. IX (1883), pp. 464-465

— Memorial de las cosas necesarias para escribir historia. En La Ciudad de Dios, Revista religiosa, científica y literaria, vols. XXVIII-XXIX (1892), pp. 604-611, 27-38

BATAILLON, Marcel: “Páez de Castro y su cardenal”. En Homenaje al Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas “Dr. Amado Alonso” en su cincuentenario 1923-1973. Buenos Aires, 1975, pp. 29-36

DOMINGO MALVADI, Arantxa: Bibliofilia Humanista en tiempos de Felipe II: la biblioteca de Juan Páez de Castro. Salamanca, 2011

— “Juan Páez de Castro y los libros”. En La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y la lectura en Europa y América, vol. II, Salamanca, 2004, pp. 385-402

GONZÁLEZ HUERTA, R. M.: “Juan Páez de Castro”. En V Encuentro de Historiadores del Valle del Henares, Guadalajara, Institución Marqués de Santillana, 1996, pp. 163-170

GRAUX, Charles: Los orígenes del fondo griego de El Escorial. Edición y traducción de Gregorio de Andrés. Madrid, 1982

GUTIÉRREZ, Constancio, S. J.: Españoles en Trento. Valladolid, CSIC, 1951, pp. 662-670

MARTÍN MARTÍN, T.: “Juan Páez de Castro: aproximación a su vida y a su obra”. En La Ciudad de Dios (1988), pp. 35-55

MARTÍNEZ MANZANO, Teresa: “Nuevos libros de Juan Páez de Castro en Salamanca”. En Scripta, vol. V (2012), pp. 85-97

SÁNCHEZ MARIANA, Manuel. Bibliófilos españoles: desde sus orígenes hasta los albores del siglo XX. Madrid, 1993

SIGNES CODOÑER, Juan; CODOÑER MERINO, Carmen; DOMINGO MALVADI, Arantxa: Biblioteca y epistolario de Hernán Núñez de Guzmán (El Pinciano); una aproximación al humanismo español del siglo XVI. Madrid, 2001

Planisferios

Planisferio de Cantino

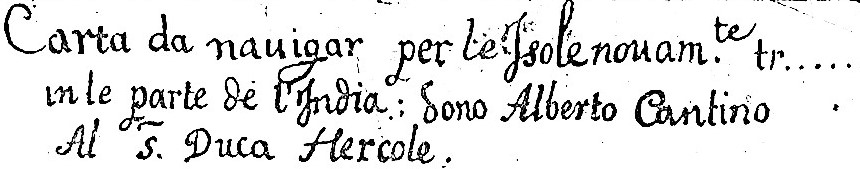

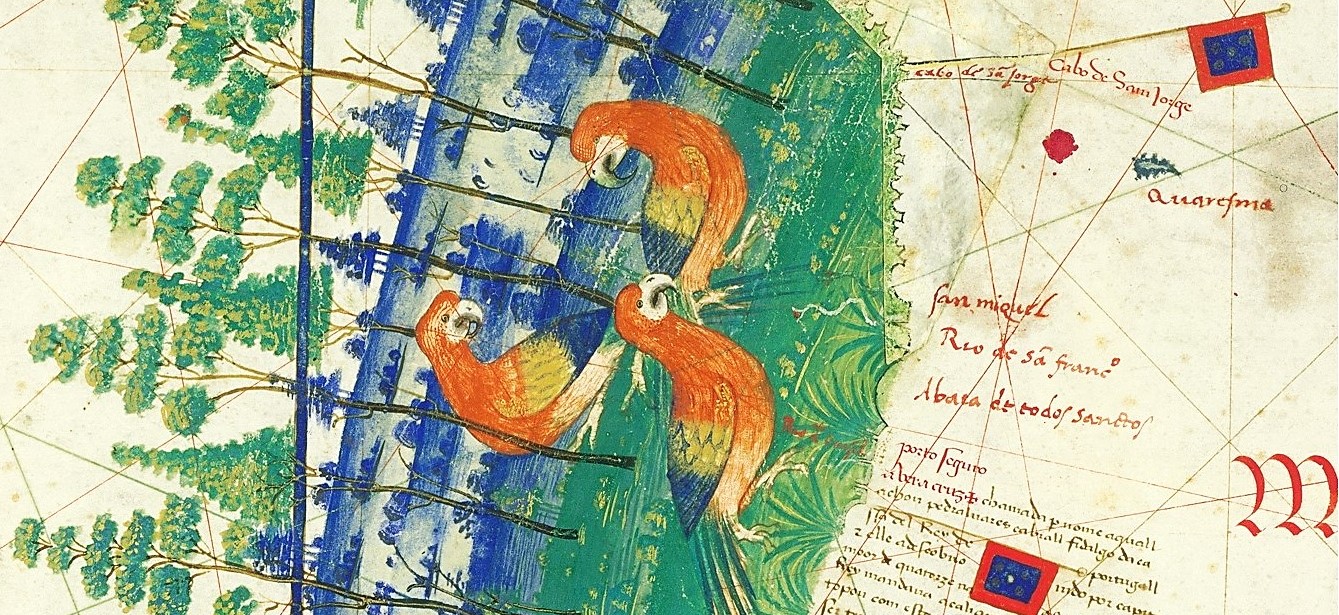

Planisferio de Cantino

Anónimo portugués. Pergamino miniado.

Módena. Biblioteca Estense Universitaria

https://gallerie-estensi.beniculturali.it/biblioteca-estense-universitaria/ https://edl.cultura.gov.it/item/yzjge1e57d

.

“… la Charta è di tal sorte, et spero che in tal manera piacerà a V. Ex. che non gli serà molesto haver per epsa exbursato dicta quantitade, perchè dì quel che sopra spenderà V. S. cioè de dodeci” (Archivio di Stato di Módena, Carta fechada en Roma el 19 de noviembre de 1502 de Alberto Contini al duque de Ferrara). Así fue como Cantino informó al duque de Ferrara, Hércules I de Este, del cumplimiento de sus instrucciones para adquirir secretamente en Lisboa un mapa con los nuevos descubrimientos de los portugueses en América, que obtuvo al precio de doce ducados venecianos de oro. Tal fue el precio del soborno que hubo de abonar a quien, pese a las severas prohibiciones, se lo facilitó en la Casa da Índia y que representaban al cambio poco más de 5 mil reales portugueses, con los que podían adquirirse tres mantos de caballero o más de dos toneladas y media de trigo. El precio fue por lo tanto elevado en comparación con los seis ducados en que se tasaban las Cartas de Príncipes, pero de ningún modo era prohibitivo para una corte como la de Ferrara, que en realidad vino a pagar veinte, que fueron los ducados que esta entregó al emisario encargado de recoger el mapa en Génova, donde lo consignó Cantino, quien, con el beneplácito del duque o sin él, se enriqueció con los ocho restantes.

En este mapamundi consta por primera vez trazada la línea divisoria entre España y Portugal según lo estipulado en el Tratado de Tordesillas de 1494; se infiere el tercer viaje colombino de 1498; el síncrono de Vasco da Gama a la costa occidental de la India; se ve el litoral del Brasil con el que Alvares de Cabral se topó en 1500 y que él denominó tierra de la Santa Cruz, luego mejor explorada por Noronha y Vespucio en 1502; se distinguen la Florida con sus desplazados cayos, pero apenas se invocan, no interesaba esmerarse en ello, las áreas más septentrionales delatadas en 1501 por los hermanos Gaspar y Miguel Corte-Real en sus audaces expediciones a Terranova, Groenlandia y Labrador. El Cantino es de alguna manera “esférico” en el sentido de que absorbe todo el espacio capaz de existir. Si hubiera más tierra la reclama dentro de su perímetro. Figura la isla Ascensión descubierta por Juan de Nova, que dio cuenta del hallazgo en septiembre de 1502, lo que permite datar con precisión el mapa, en cuyo reverso se lee:

Desde los últimos días del año 1500 Alberto Cantino ejercía en Lisboa como hábil espía de Ferrara. El duque pretendía una posición privilegiada en el comercio entre los territorios de Italia y Portugal, particularmente para competir con su gran adversaria la poderosa república de Venecia, todo un desafío en su tenaz proyecto de reformas urbanísticas y castrenses de Ferrara, la ciudad que quiso más moderna del orbe, con una corte en la que logró que reinase con particular brillo el más genuino y suntuoso espíritu renacentista.

Hércules I d’Este (1431-1505), duque de Ferrara y de Módena

Dosso Dossi. Óleo sobre lienzo

Módena. Galleria Estense

La evolución de la ciencia cartográfica fue rápida en su esencia y elocuente en su forma. Para alcanzar lo primero el príncipe Enrique el Navegante (1396-1460) no vaciló en facilitar medios y dineros. Murió apremiado por las deudas, pero con la gloria de haber adquirido una fuente inagotable de riquezas para Portugal. En cuanto a lo segundo, a diferencia del pragmatismo de los primeros mapas, reducidos a lacónicas expresiones de puertos y líneas de costa descritas con cicateros detalles, el Cantino muestra una notabilísima calidad técnica y es que, a pesar de mantener el viejo sistema de los portulanos, incorpora ya la medición según derrota y distancia, siendo de hecho el mapa de latitudes más antiguo que se conserva. El ansia por transmitir una fiel reproducción exigía renovación constante, no siendo nada extrañas las correcciones en el mismo documento. En este sentido, la línea del litoral del Brasil podría ser producto de una sustitución por otra sobre un nuevo fragmento de pergamino a raíz del viaje de 1501-1502 y por eso la gran correspondencia que presenta con la realidad.

En la toponimia de la costa del Brasil se perciben con nitidez dos diferentes tipos caligráficos. Concurren el gótico redondeado y el cursivo itálico, lo que parece revelar la participación de dos escribientes, siendo el primero el del cartógrafo sobornado por el espía que, a juzgar por las fechas, debió de entregarlo apresuradamente en las condiciones antes expresadas y con los nuevos datos físicos dados a conocer por la citada expedición comandada por Fernão de Noronha. Las recientes denominaciones, como la de isla Quaresma, habrían sido escritas en cursiva luego por no se sabe quién, quizá por el mismo Cantino o, según algunos opinan, por el florentino Américo Vespucio, presente en el viaje, y, si no, por alguien a su dictado. Sea quien fuere, el autor cometió fallos ortográficos que descartan por completo su origen portugués y lo hacen ciertamente italiano.

Este delicioso mapa no sólo aporta multitud de datos geográficos, sino que, bien impregnado de las estéticas renacentistas, exhibe pintorescos motivos ornamentales, ya sean estos de orden animal, vegetal, urbanístico, orográfico, eólico, hidrográfico, vexilológico… ¡y hasta un atrayente Mar Rojo en su color! No da sin embargo pábulo a las tipologías extraídas de los catálogos de la mitología y la fábula. En fin, que el Cantino no se concibió como mera carta de navegación para el uso en alta mar, sino que sin duda estamos ante un ejemplar para atesorar en algún archivo principesco como objeto de valor científico y documental, a disposición de los cartógrafos y útil para el éxito del comercio colonial.

Planisferio de Cantino

Detalle del litoral del Brasil y la isla Quaresma (Fernão de Noronha)

Módena. Biblioteca Estense Universitaria

Planisferio de Cantino

Detalle de Europa, norte y centro de África, Medio Oriente y la India

Módena. Biblioteca Estense Universitaria

La irrupción de Portugal en los mercados orientales provocó natural alarma en Venecia, que no tardó en enviar embajador a Lisboa con el encargo de enterarse bien de todos los proyectos ultramarinos que allí se tramaban. El elegido fue Pietro Pasqualigo, que llegó oficialmente en 1501 para agradecer al rey Manuel I el envío de naves para ayudar en el combate contra el molesto turco.

Sin saberlo, el embajador veneciano era a su vez escrutado por Cantino, que daba cuenta al duque de la solemne ceremonia organizada en la catedral para bendecir un nuevo viaje de Vasco da Gama al mando de una flota “de doce navíos bien armados y equipados para esta parte del mundo [India] y bloquear la entrada del Mar Rojo de modo que los buques procedentes de Sudán que van de la Meca a Calicut en busca de especias ya no puedan pasar. El rey Manuel no quiere padecer ninguna otra soberanía ni naves en estas aguas, a pesar de que haya dicho al embajador de Venecia que si este año sus empresas no han prosperado, como creía, las abandonaría, toda vez que el año anterior sus pérdidas se habían elevado a 80 mil ducados. No obstante, a fines de marzo otros doce barcos con sus cargamentos serán enviados a esta costa (Archivio di Stato di Módena, Carta fechada en Lisboa el 30 de enero de 1501 de Alberto Contini al duque de Ferrara, traducido).

He aquí como Venecia se agrega a la “ecuación italiana” junto a Ferrara, Florencia y Génova en el excéntrico devenir del singular Planisferio de Cantino, hallado por azar en 1859 en una charcutería de Módena, más de dos siglos después de que los Este sufrieran el expolio de sus archivos y biblioteca durante las disputas con sus vecinos y con Roma. El papa Clemente VIII los despojó de sus Estados en 1592 y dispuso que libros y papeles se conservasen en el palacio ducal de Módena. Las revueltas jacobinas y los saqueos del período previo a la unificación de Italia explican bien por qué el Cantino fue a parar a un grasiento escaparate compartido con embutidos y manteca de cerdo.

Fuentes y Bibliografía

Henri Harrisse. Document inédit concernant Vasco da Gama; relation adressée à Hercule d’Este duc de Ferrare par son ambassadeur à la cour de Portugal, París, 1889 (p. 19)

— Recueil de Voyages et des Documents pour servir á l’Histoire de la Géographie depuis le XIIIe jusqu’à la fin du XVIe siècle, vol. III, Les Corte-Real. París, E. Leroux, 1883, (p. 216)

ALEGRÍA, María Fernanda; DAVEAU, Suzanne; GARCIA, João Carlos; RELAÑO, Francesc: “Portuguese Cartography in the Renaissance”. En Cartography in the European Renaissence, vol. 3, part 1, David Woodward (ed.). Chicago, 2007, pp. 975-1068 (p. 993).

ALESSANDRINI, Nunziatella: “La presenza italiana a Lisbona nella prima metà del Cinquecento”. En Archivio Storico Italiano, vol. 164, n.º 1 (607) (2006), pp. 37-54, (pp. 48-49).

ALVES GASPAR, Joaquim: “Blunders, Errors and Entaglements: Scrutinizing the Cantino Planisphere with a Cartometric Eye”. En Imago Mundi, vol. 64, n.º 2 (2012), pp. 181-200

CANTILE, Andrea: Lineamenti di storia della cartografia italiana, vol. 1, dalle origine al Cinquecento. Roma, 2013, (p. 146)

CONTI, Simonetta:“Bernardo Silvano y su obra cartográfica”. En Revista de Estudios Colombinos, n.º 5 (2009), pp. 63-74, (p. 73, n. 31)

LEITE PEREIRA DA SILVA, Duarte: “O mais antigo mapa do Brasil”. En História da Colonização Portuguesa do Brasil, Carlos Malheiro Dias (dir.), Ernesto de Vasconcellos (dir.), Roque Gameiro (dir.), vol. 2. Oporto, 1923, (pp. 263-264)

LOPES VIEIRA, Afonso: “O Infante D. Henrique”. En História da Colonização Portuguesa do Brasil, Carlos Malheiro Dias (dir.), Ernesto de Vasconcellos (dir.), Roque Gameiro (dir.), vol. 1. Oporto, 1921 (p. LXXXII)

LOURENÇO FERNANDES, Fernando: O Planisfério de Cantino e o Brasil. Uma introdução à Cartografia Política dos Descobrimentos e o Atlântico Sul. Lisboa, 2003, pp. 225-280

MARCONDES DE SOUZA, Thomaz Oscar: “A expedição de 1501-1502 e Amerigo Vespucci. Réplica ao Prof. Damião Peres”. En Revista de História, vol. 1, n.º 3 (1950), pp. 391-410

MORENO MADRID, José María: “El valor económico de la cartografía en la Época de los Descubrimientos: un estudio comparativo a partir del Planisferio de Cantino (1502)”. En Tiempos Modernos, n.º 39 (2019/2), pp. 96-114

— “De espionaje y cartas náuticas: el impacto de América en la Europa de principios del siglo XVI”. En Naveg@mérica. Revista electrónica editada por la Asociación Española de Americanistas, n.º 23 (2019), s.p.

MOURE PAZOS, Iván: “Biagio Rosetti en la Ferrara de Ercole I de Este”. En Coleccionismo, mecenazgo y mercado artístico. Antonio Holguera Cabrera (coord.), Ester Prieto Ustio (coord.), María Uriondio Lozano (coord.). Sevilla, 2018, pp. 459-467

OTTONELLO, Rodrigo: “La Cartografía Atlántica del Nuevo Mundo y de la Utopía”. En Nombres Revista de Filosofía, n.º 31 (2018), pp. 192-206 (p. 193)

RELAÑO, Francesc: “Los grandes mitos geográficos de la cartografía africana en el siglo XVI”. En Dynamis: Acta hispanica ad medicinae scientarumque historiam illustrandam, n.º 13 (1993), pp. 173-200

RICCARDI, Pietro: Elenco di alcune carte geografiche esistenti nella provincia di Modena. Módena, Società Tipografica, 1881

TEIXEIRA DA MOTA, Avelino: “A África no planisfério português anônimo Cantino”. En Revista da Universidade de Coimbra, vol. XXVI (1978), pp. 1-13

Arquitectura para libros

Massachusetts Historical Society

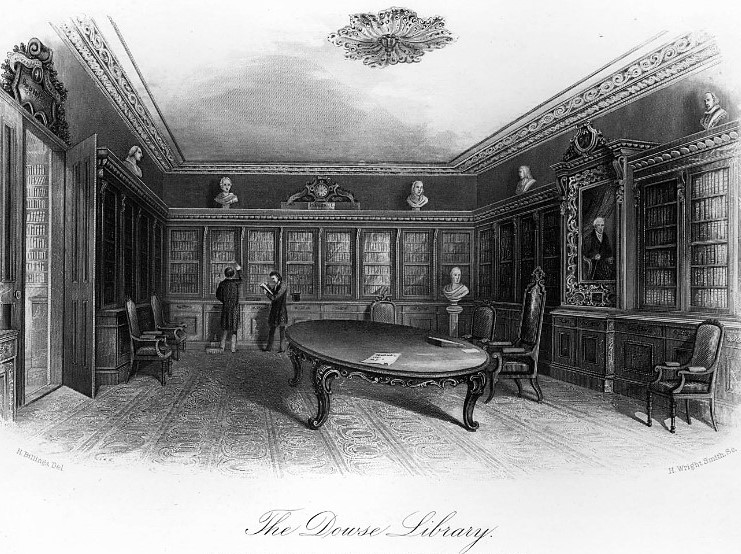

Massachusetts Historical Society. The Dowse Library, 30 Tremont Street, Boston

Henry Wright Smith (1828-c. 1896). Grabado según dibujo de H. Billings

Boston, MA. Massachusetts Historical Society

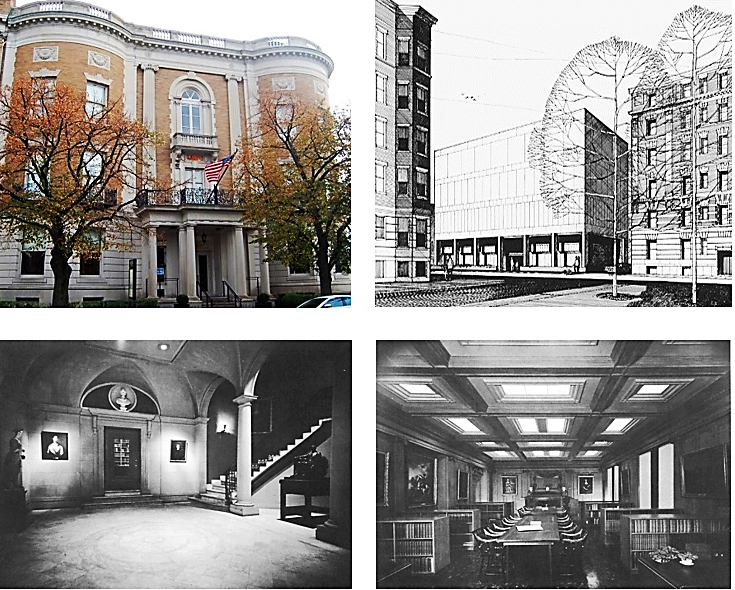

«Fue el 14 de abril de 1913 cuando entré por primera vez en el edificio de la Sociedad en el número 1154 de Boylston Street. A simple vista parece que hubiera sido ayer. Delante del edificio había una hilera de álamos plantados en 1907 según una nota del Dr. Green en el libro de inscripciones de ese año. Ahora ya no hay álamos. Muchos se perdieron en el huracán del 38 y otros fueron talados por su senectud. Nuevos árboles han reemplazado a estos. El vestíbulo era más o menos el mismo, pero con menos cuadros en las paredes. En el segundo piso, se accedía a la biblioteca y a la sala de lectura a través de la sala circular, que luego fue el despacho del bibliotecario. La sala de lectura tenía una mesa larga que se extendía de un extremo a otro de la habitación, con cuatro o cinco sillas alrededor…» (Warren Gage Wheeler, “Fifty years on Boylston Street”, pp. 39-40, traducido).

En 1791 se fundó en la ciudad de Boston, en la Nueva Inglaterra, la Historical Society, primera de las sociedades históricas instituidas en Norteamérica, con el claro objeto de utilidad pública, según se lee en sus Estatutos Fundacionales, de recopilar y preservar los materiales necesarios para formar una historia política y natural de los Estados Unidos. Fue su principal impulsor el Rev. Jeremy Belknap (Boston, MA, 1744-1798).

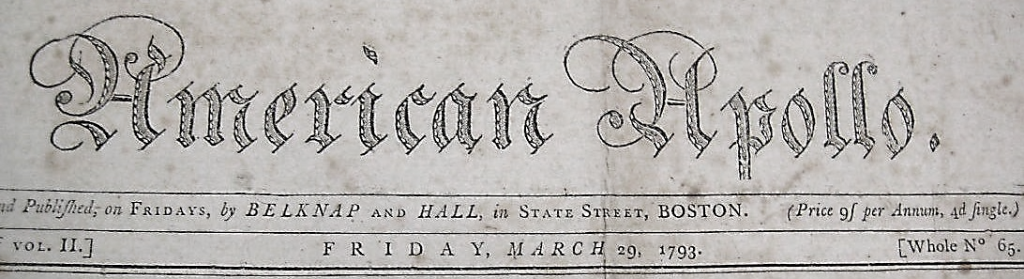

Esta idea de crear una sociedad de esta clase, protectora y divulgadora de los textos históricos, aparece en los papeles de Belknap con la denominación Plan of Antiquarian Society, Aug. 1790. En 1792 la sociedad publicó sus primeros artículos en el periódico American Apollo editado por el propio Belknap y por Thomas Hall y no mucho más tarde, en 1794, se constituyó como sociedad anónima, adoptando su actual denominación de Massachusetts Historical Society. Fue su primer presidente el por entonces fiscal general de Massachusetts James Sullivan (1744-1808), actuando como secretario el propio Belknap.

En una de sus primeras publicaciones la sociedad expresa su voluntad de aumentar la biblioteca y el museo, para lo cual promoverá donaciones, que “se agradecerán y reconocerán mediante la divulgación del nombre de quienes las dispongan, arbitrio que ya en su momento tuvo buenos efectos”.

Jeremy Belknap (1744-1798)

Anónimo. Grabado en la obra Life of Jeremy Belknap, D. D., el historiador de New Hampshire, collected and arranged by his grand daugther, Nueva York, Harper and Brothers, 1847

Princeton, NJ, Princeton Theological Seminary Library

James Sullivan (1744-1808)

Gilbert Stuart (1755-1828). Óleo sobre lienzo

Boston. Massachusetts Historical Society

Sin duda fueron los miembros y los socios correspondientes diseminados por los distintos Estados quienes más contribuyeron al enriquecimiento de los fondos de la sociedad como a la observancia del objeto social y al fruto de su actividad la sociedad debe hoy la inmensa documentación que atesora de la familia Adams, esto es la relacionada con el segundo y el sexto presidentes de los Estados Unidos, entre los que destacan singularmente el epistolario de John y Abigail Adams y los inestimables diarios de John y John Quincy Adams, este último el más voluminoso que haya formado cualquiera de los presidentes de los Estados Unidos, más de 16 mil páginas editadas modernamente por la Universidad de Harvard y que comienza con la relación de su viaje por el norte de España.

A la anterior documentación deben añadirse las colecciones de cartas de George Washington, en su mayoría del tiempo de la Guerra de Independencia, y del presidente James Madison; multitud de papeles del tercer presidente, Thomas Jefferson, entre la que se incluyen su manuscrito con el texto de la Declaración de Independencia y muchos de sus dibujos, en especial los de su residencia de Monticello en Virginia y los de su prototipo de arado de vertedera para mejora de la agricultura; escritos de la mano de Paul Revere acerca de su célebre cabalgada para trasladar la noticia de la independencia en abril de 1775 o los documentos de la familia de John Winthrop (1588-1649), fundador de la colonia de la Bahía de Massachusetts. Dispone también la sociedad de la primera hoja impresa con la Declaración de Independencia.

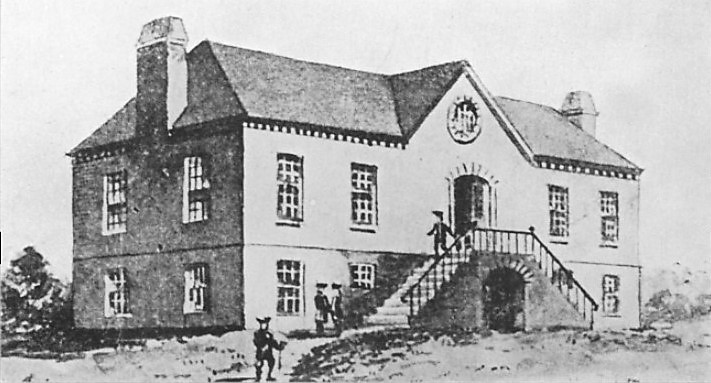

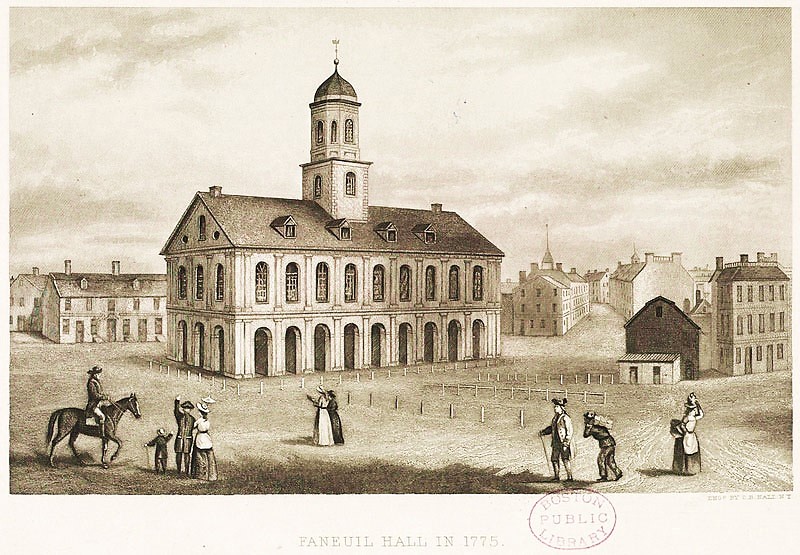

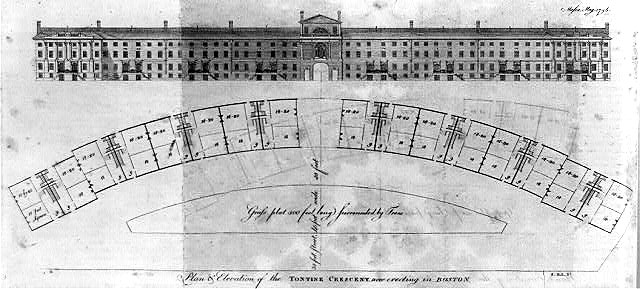

En los más de sus siglos de vida la sociedad conoció diversos emplazamientos. El primero fue un espacio improvisado en la conocida como Manufactory House, sobrio caserón en el que desarrollaba su actividad financiera The Massachusetts First Bank, construida en ladrillo y situada en la esquina de las actuales Tremont Street y Hamilton Place, pero ya a principios del verano de 1792 se había trasladado al ático del todavía existente Faneuil Hall, en el que tampoco residió durante mucho tiempo, porque en 1794 se instaló en el conocido como Tontine Crescent, un ambicioso proyecto arquitectónico de Charles Bulfinch (1763-1844), que le reservó “un espacio adecuado” en expresión de los promotores de la obra William Scollay y sus asociados Charles Vaughan y el citado arquitecto, que se lo cedieron a la sociedad por la simbólica suma de cinco chelines. Este edificio, en el que también se alojaba la Boston Library, fue erigido en Franklin Place y demolido en 1858, pero por entonces la sociedad ya no mantenía allí su sede.

The Massachusetts First National Bank. Imagen obtenida de un formulario para la transferencia de acciones en la obra de N. S. B. Grass The Massachusetts First National Bank, 1784-1934, Cambridge MA, Harvard University Press, 1937. Cambridge, MA. Harvard University

Faneuil Hall

Charles B. Hall (c. 1720-1783). Grabado, 1775

Boston, MA. Boston Public Library

The Tontine Crecent

Samuel Hill (c. 1766-1804). Plano con planta y alzado, c. 1794

Washington DC. Library of Congress

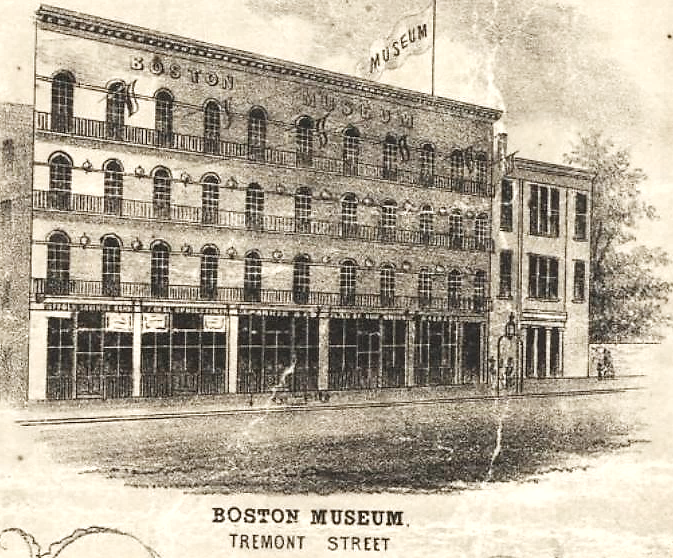

Desde 1833 radicaba en el número 30 de Tremont Street, en el edificio de The Provident Institution for Savings. Por contrato de arrendamiento la sociedad pagó 6.500 dólares por utilizar el segundo piso y la mitad del ático. En marzo de 1856 adquirió todo el edificio por 35.000 dólares y arrendó el primer piso y el sótano a The Suffolk Savings Bank. En 1873 construyó dos plantas, resultando así un edificio de cuatro, de las que las dos primeras fueron alquiladas al municipio, que ubicó en ellas la Oficina de Sucesiones y Registro de Escrituras del Condado de Suffolk. Al vencimiento de su contrato el municipio abandonó el local, sin que la sociedad hallase a un nuevo inquilino que lo sustituyera, de modo que padeció económicamente esta pérdida. En 1896 negoció con las autoridades municipales un arrendamiento por cinco años con opción de compra.

Boston, Tremont Street: Boston Museum y Massachusetts Historical Society (dcha.). Imagen de prensa, 1852

goodoldboston.blogspot.com/2011/09/boston-museum

En agosto de 1895, la sociedad adquirió a William O. Ruggles una parcela de 3.232 m2 en el número 1154 de Boylston Street y en 1897 el tesorero de la sociedad Charles C. Smith, anunció que “el nuevo edificio se levantará en lugar muy atractivo, que aún no formaba parte de Boston cuando nuestros predecesores llegaron aquí por primera vez…”. Mientras no concluyeron las obras del nuevo edificio, la sociedad alquiló por dos años los apartamentos 317, 318 y 319 en el “rascacielos” Tremont Building, guardándose la mayor parte de la biblioteca y las colecciones en los Almacenes Metropolitanos situados en la vecina Cambridge.

Tremont Building en una publicidad de S. S. Pierce Co.

Proyectado por los arquitectos Edmund March Wheelright (1854-1912) y su socio Parkman B. Haven (1859-1943), el edificio de la actual sede se hace notar en la esquina sureste de Boylston Street con Fenway. Una estrecha franja de cuidado césped se extiende desde los arbustos y la pequeña rejilla que lo separan de la acera. Se trata de una fábrica de planta baja y dos alturas de expresivo estilo colonial neorrenacentista, no menos explícito en el interior que en lo que se deja ver desde fuera. Exhibe una fachada notablemente tripartita, estando su parte central rodeada por dos llamativos tramos curvados. a modo de torreones, que transmiten reminiscencias palaciegas y castrenses. La obra se alza sobre un semisótano de granito con vanos protegidos por rejas curvas de hierro ubicadas simétricamente con los de la planta baja, proyectadas estas sobre simples alféizares de piedra caliza y con dinteles abocinados perfectamente concordes con una línea de mampostería vagamente almohadillada.

La fachada principal exhibe un pórtico con doble saliente sostenido por columnas dóricas de piedra caliza. En las bases de las dos columnas centrales aparecen las inscripciones MHS y 1154. El entablamento se nutre de dentículos, triglifos y gotas. El plafón de la cornisa moldurada saliente muestra una serena alternancia de diamantes y modillones. Sobre ella se dispone una barandilla decorada de hierro. Flanqueadas por las columnas del pórtico, una dulce escalinata de granito conduce hasta un portalón de doble hoja y doble cristal, sobre el que surge una placa solemne con la inscripción MASSACHUSETTS HISTORICAL SOCIETY. Sobre las angostas ventanas abiertas a cada uno de los lados del zaguán se disponen otras dos placas menores con los años 1791 y 1897 cincelados.

Los dos pisos superiores, en ladrillo romano amarillo, acogen sobre el pórtico dos ventanales de puertas francesas, el superior rematado por un arco de medio punto con clave y el inferior con clave y una placa con incrustaciones de mármol de tonos oxidados, flanqueado por medallones semicirculares y por dos ménsulas robustas y bien ornadas que soportan el balcón de granito de la planta superior ennoblecido por dos pilastras corintias y el lucernario semicircular. Dos esbeltas pilastras jónicas estriadas lucen en todo el tramo central de los pisos altos.

Las ventanas del primer y segundo pisos de los dos tramos laterales de la fachada principal disponen de alféizares simples, incluyéndose sobre las del segundo piso paneles con bajorrelieves de piedra caliza esculpidos con festones y rosetones. Las ventanas lucen dinteles de la misma piedra extendidos y, las del primer piso, barandillas de hierro ornamentales.

Coronando toda la fachada se sitúa un entablamento con rosetas en el friso, centrado sobre las pilastras jónicas de los pisos inferiores. Los dinteles se alinean en la parte inferior de la cornisa, que está rematada con una balaustrada de piedra caliza con secciones de paneles sólidos en alternancia con aquella.

En la parte posterior del inmueble se encuentran las ampliaciones realizadas en 1948 y 1970 realizadas en ladrillo y alejadas de la fachada principal de Boylston Street y de la lateral de Fenway, siendo sólo visibles desde Public Alley.

MHS, Fachada principal en Boylston Street The Massachusetts Historical Society Building.

Boston Landmarks Commision Study Repport 2016

MHS, Antiguo proyecto de ampliación visto desde la esquina de Haviland de Street y Hemenway

MHS, Entrada del primer piso

MHS, Ellis Hall (sala de lectura)

Proceedings of the Massachusetts Historical Society, vol. 78, Suplemento, 1967

Fuentes y Bibliografía

Life of Jeremy Belknap, D. D., el historiador de New Hampshire, collected and arranged by his grand daugther, Nueva York, Harper and Brothers, 1847

Massachusetts Historical Society. https://www.masshist.org/

ADAMS, Thomas Boilston: “Here we have lived: the Hauses of the Massachusetts Historical Society”. En Proceedings of the Massachusetts Historical Society, vol. 78, Suplemento (1967).

FREIBERG, Malcom: “Warren Gage Wheeler”. En Proceedings of the Massachusetts Historical Society, vol. 94 (1982), pp. 88-90

GRASS, B.: The Massachusetts First National Bank, 1784-1934, Cambridge MA, Harvard University Press, 1937

LOVEDAY, Tonya M.: The Massachusetts Historical Society Building. Boston Landmarks Commision Study Repport. City of Boston. Boston, MA, 2016

ORRISON, Rob: “The Massachusetts Historical Society. An Invaluable Resource for American history, Life, and Culture”, 2023. [En línea] https://www.battlefields.org/learn/articles/massachusetts-historical-society

WHEELER, Warren Gage: “Fifty years on Boylston Street”. En Proceedings of the Massachusetts Historical Society, vol. 78 (1966), pp. 38-49.

Leyes y libros

Pragmática de 8 de julio de 1502

“Les mostramos el gran menester en que estamos y la gran costa que avemos fecho y fazemos de cada día así en las pagas de sueldo de pan y de dineros y en las tenençias de Tarifa y de Alcalá la Real y de las otras nuestras villas y lugares y castillos fronteros de tierra de moros, y para las quitaciones de tierras y merçedes y raçiones que dimos a los nuestros vasallos y ofiçiales y a los otros del nuestro señorío; y por las teneçias de los otros nuestros castillos y alcáçares; y otrosí para la guerra que nós avemos con el rey de Inglaterra nuestro henemigo y para otras cosas que cunplen mucho a nuestro serviçio y a guarda y defendimiento y onrra de los nuestros reynos… E ellos veyendo nuestros grandes menesteres y en commo no se podía escusar de poner recaudo en estas cosas sobredichas, acordaron de nós servir con las alcavalas, del maravedí seys meajas, y con seys monedas”.

Amparado así, como él mismo expresa en los anteriores términos, en la previa autorización de las Cortes reunidas en Burgos en el mes de octubre de 1377, el rey Enrique II ordenaba componer en el inmediato noviembre un cuaderno de monedas y otro de alcabalas para regular el cobro de estas contribuciones, ahora bien, a pesar de sus urgencias, dejando exentos de tributación a los libros: “Es mi merced que se cogan e paguen las alcabalas de diesmo de todas las cosas que se vendieren y compraren, salvo de armas y caballos y potros y mulos y mulas de sylla y de pan cocído e de libros y aljofar en grano…”

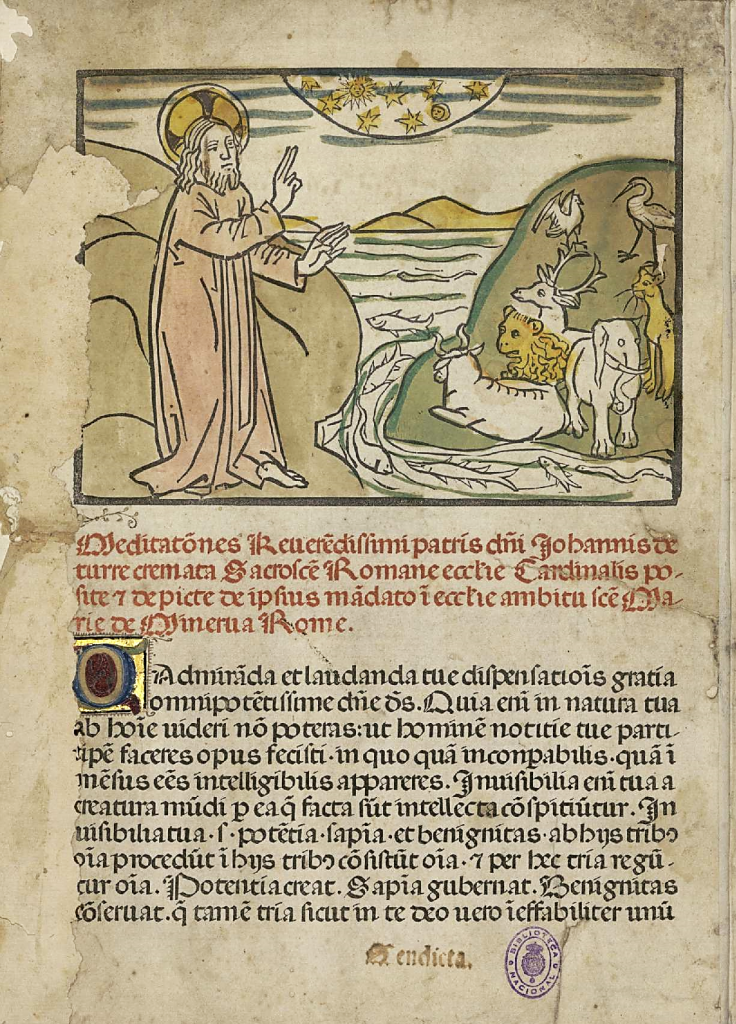

Huelga decir que la exención fiscal se refería a los libros manuscritos, ya que la primera imprenta que por tal se tiene, la de Gutenberg, no surge hasta 1440. En la difusión de esta nueva tecnología fue determinante la figura del dominico español Juan de Torquemada (1388-1468), cardenal de San Sixto y prior de la abadía italiana de Subiaco, población donde en 1465 fue publicado el primer incunable datado fuera de Alemania, obra de los tipógrafos Konrad Sweynheym (1430-1477) y Arnold Pannartz ( -1476). Es asimismo lo más seguro que la debilidad del cardenal por la imprenta, de la que enseguida se valió para divulgar sus Meditationes (Roma, Ulrich Han, 1467), no demorara excesivamente en propagarse entre el estamento eclesiástico español, siendo de hecho el obispo carmelita de Segovia Juan Arias Dávila (1436-1497) quien dispuso la impresión de la conocida como Sinodal de Aguilafuente, primer texto impreso en España (Segovia, Juan Parix, 1472) del que hay plena seguridad de su fecha, si se tiene por cierto lo que escribe Diego de Colmenares (1586-1651) en su Historia de la insigne ciudad de Segovia y compendio de las historias de Castilla (Madrid, Diego Díez, 1637) (Segovia, Eduardo Baeza, 1848, vol. 2, pp. 356-357).

Meditationes, seu Contemplationes devotissimae

Juan de Torquemada. Roma, Ulrich Han, 1467

Madrid. Biblioteca Nacional de España

Si la imprenta convenía a la Iglesia para difundir entre los fieles sus mensajes y obras, no menos serviría al proyecto político de unidad nacional de los Reyes Católicos, que no dudaron en promocionar esta nueva industria. Pero desde el punto de vista jurídico, que es en lo que pretendo centrarme aquí, es necesario referir algunas de las principales normas en materia de libros y de documentos emitidos por la Real Cancillería.

Los primeros, casi idénticos, son dos reales provisiones de 18 y 25 de diciembre de 1477 de respuesta a las demandas presentadas, por separado pero en términos análogos, por los impresores alemanes de Sevilla, Miguel de Chauro (o Dacahuer) y Thierry (Teodorico) Maertens, que vienen a coincidir con la estancia de la reina Isabel en la ciudad. Dice Chauro:

“Qu’él ha seydo uno de los prinçipales [yn]ventores e factores que han seydo deste arte de faser libros de molde, e que él e sus ofiçiales han fecho e fasen de cada día muchos e diversos libros de molde, de todas facultades, e él deliberó de se poner a muchos pelygros de la mar por traher a estos nuestros rreynos, commo ha traýdo, muchos e muy notables libros de todas facultades con que ha ennobleçido muchas librerías e ha proveýdo de leturas a muchos letrados en nuestros rreynos, lo qual todo rredunda en honrra e utylidad dellos e de los naturales dellos, a lo qual todo él se dispuso creyendo que sería bien tratado en estos nuestros rreynos, e que no les serían pedidas ni llevadas extorçiones ni nuevas ynposyçiones, e que los libros que vendiese serían libres de almoxarifadgo y alcavala e otros derechos, commo lo son e deven ser sienpre en estos nuestros rreynos e en todos los rreynos e provinçias y en tierras de christianos” (Archivo General de Simancas, Registro General del Sello, XII 1477, ff. 506r-507r, en RUIZ GARCÍA, 2005, p. 309).

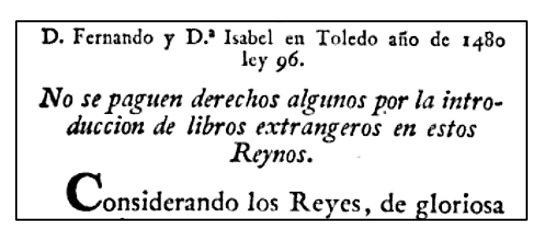

Se trata creo yo de dos curiosas iniciativas concordadas y “preventivas”, es decir con el objeto claro de justificar el mantenimiento de la exención tributaria de los libros a la sazón existente, no siendo que por el hecho de alterarse de modo tan radical su factura y hallarse su comercio y producción en plena expansión viniese esto a deparar en una nueva política fiscal en su perjuicio. Y he aquí que las dos cartas órdenes comunicadas reconocieron con acierto la vigencia de la exención (“que Teodorico —dice—, alemán, impresor de libros de molde en estos reynos, sea franco de pagar alcavalas…”), por entender en pleno vigor la citada ley de Enrique II de 1377, nunca derogada y que, por lo demás, se refería genéricamente a los libros, sin hacer especificación o salvedad alguna. Quedaba claro así que los monarcas estaban decididos no sólo a no entorpecerlas, sino a promocionar todo lo posible la producción y la importación de libros, como dejan enseguida bien patente en el Ordenamiento de las Cortes de Toledo de 1480, en el que disponen la exención de todo tipo de contribuciones:

“Considerando los Reyes, de gloriosa memoria quanto era prouechoso e honrroso a estos sus reynos se traxiesen libros de otras partes, para que con ellos se fiziesen los honbres letrados, quisieron e ordenaron que délos libros no se pagase alcauala, e porque de pocos dias a esta parte algunos mercaderes nuestros naturales e estrangeros han traydo e de cada dia traen libros muchos buenos, lo qual paresce que redunda en prouecho vniuersal de todos e ennoblescimiento de nuestros reynos; por ende, ordenamos e mandamos que allende déla dicha franqueza, que de aqui adelante de todos los libros que se traxesen a estos nuestros reynos, asi por mar como por tierra, no se pida ni se pague ni lieue almoxarifadgo ni diezmo ni portadgo ni otros derechos algunos por los nuestros almoxarifes ni los dezmeros ni portazgueros ni otras personas, asi délas cibdades e villas e logares de nuestra corona real, como de sennorios e Ordenes e behetrías, mas que de todos los dichos derecho o derechos e almoxarifadgos e diezmos sean libres e francos los dichos libros, e que persona alguna no los pida ni lieue, so pena quel que lo contrario fiziere, caya e incurra enlas penas en que caen e incurren los que piden e llenan inposiciones deuedadas; e mandamos alos nuestros contadores mayores que pongan e asienten el traslado desta ley enlos nuestros libros e enlos quadernos e condiciones con que se arrendaren los dichos diezmos e almoxarifadgos e derechos” (ley 21, tit. VII, lib. I R.), pp. 120-121.

Esta norma entró en vigor el 23 de mayo de 1480, pero ya en abril se había otorgado a favor del mismo Chauro una guía o salvoconducto para facilitar que circularse con entera libertad, se deduce que con una imprenta ambulante, por todos los reinos de la Corona de Castilla. Con todo, la exención quizá no debió de ser aplicada por algún funcionario, porque, en noviembre, el mismo librero reitera su solicitud de que no se apliquen impuestos, a lo que se accede incluyendo en la carta orden de respuesta el tenor completo de la nueva ley (AGS, RGS, IV 1480, pl. 187r-v; AGS, RGS, XI 1480, pl. 26r-v, en RUIZ GARCÍA, 2005, s. p.).

Pero a partir de entonces se evidenciará cada vez con más preocupación la indeseada influencia que los libros eran capaces de ejercer en los lectores, poniendo en peligro la ortodoxia y esparciendo ideas sospechosas, algo poco compatible con la concentración del poder regio, con la unidad y con la constitución de los modernos Estados nacionales, proceso que vino a coincidir temporalmente con el de la difusión libresca. Como era de esperar, con el transcurso del tiempo se irán incrementando los expedientes de la Inquisición relacionados con libros que se desviaban de las cláusulas filosóficas, teológicas y científicas establecidas. El peligro se cierne y en 1501 el papa Alejandro VI emite la bula Inter Multiplices en la que dispone la necesidad de la aprobación previa a la publicación y, aun después de obtenida, la de vigilar con el preciso celo los efectos que pudiera provocar lo que en los textos se contenía y transmitía, en especial tratándose de libros judíos, musulmanes o de temática religiosa, máxime si consistían en traducciones a vernáculo.

Con este precedente pontificio, los Reyes Católicos decidieron que la legislación sobre imprentas y libros no podía quedar reducida a su vertiente fiscal y a lo relativo a la concesión de los llamados privilegios de edición y venta, es decir de monopolios, que no tardaron en aparecer en perjuicio de la deseable libertad de mercado. La Pragmática de 1502, vigente en Castilla, dispuso un sistema de impresión y venta sometidos a licencia, necesaria tanto para la publicación como para la importación. El rey, los presidentes de las Reales Chancillerías de Valladolid y de Ciudad Real (trasladada a Granada en 1505), el arzobispo primado de Toledo, los arzobispos de Sevilla y de Granada y los obispos de Burgos y Salamanca, cada uno en el territorio de su jurisdicción, serían los únicos habilitados para otorgar las licencias en garantía de la calidad de los libros y de que la pureza de la fe no resultase vulnerada:

«Mandamos y defendemos, que ningun librero ni impresor de moldes, ni mercaderes, ni factor de los suso dichos, no sea osado de hacer imprimir de molde de aquí adelante por via directa ni indirecta ningun libro de ninguna Facultad ó lectura ó obra, que sea pequeña ó grande, en latin ni en romance, sin que primeramente tenga para ello nuestra licencia y especial mandado, ó de las personas siguientes: en Valladolid ó Granada los Presidentes que residen, ó residieren en cada una de las nuestras Audiencias que allí residen; y en la ciudad de Toledo el Arzobispo de Toledo; y en la ciudad de Sevilla el Arzobispo de Sevilla; y en la ciudad de Granada el Arzobispo de Granada ; y en Búrgos el Obispo de Búrgos; y en Salamanca y Zamora el Obispo de Salamanca : ni sean asimismo osados de vender en los dichos nuestros Reynos ningunos libros de molde que truxeren fuera dellos, de ninguna Facultad ni materia que sea, ni otra obra pequeña ni grande, en latin ni en romance, sin que primeramente sean vistos y exâminados por las dichas personas, ó por aquellos á quien ellos lo cometieren, y hayan licencia dellos para ello; so pena que por el mismo hecho hayan, los que los imprimieren sin licencia, ó vendieren los que truxeren de fuera del Reyno sin licencia, perdido y pierdan todos los dichos libros, y sean quemados todos públicamente en la plaza de la ciudad, villa ó lugar donde los hubieren hecho, o donde los vendieren; y mas pierdan el precio que hubieren rescibido, y se les diere, y paguen en pena otros tantos maravedís como valieren los dichos libros que así fueren quemados : la qual dicha pena mandamos, que sea repartida en tres partes; la una parte á la persona que lo denunciare, y la otra para el Juez que lo sentenciare, y la otra para la nuestra Cámara y Fisco; y demas mandamos, que no puedan usar mas del dicho oficio. Y encargamos y mandamos á los dichos Perlados, que con mucha diligencia hagan ver y exâminar los dichos libros y obras, de qualquier calidad que sean, pequeña o grande, en latin ó en romance, que así hubieren de vender é imprimir : y las obras que se hubieren de imprimir, vean de que Facultad son, y las que fueren apócrifas y supersticiosas, y reprobadas, y cosas vanas y sin provecho, defiendan que no se impriman; y si las tales se hubieren traido imprimidas de fuera de nuestros Reynos, defiendan que no se vendan : y las otras que fueren auténticas, y de cosas probadas, y que sean tales que se permitan leer, ó en que no haya duda, estas tales, ahora se hayan de imprimir, ahora se hayan de vender, hagan tomar un volúmen dellas, y exâminarlas por algun Letrado muy fiel y de buena conciencia de la Facultad que fueren los tales libros y lecturas; el qual sobre juramento, que primeramente haga, que lo hará bien y fielmente, mire si la tal obra está verdadera, y si es lectura auténtica ó aprobada, y que se permita leer, y que no haya duda; y siendo tal, den licencia para imprimir y vender; con que despues de imprimido, primero lo recorran, para ver si está qual debe, y así se hagan recorrer los otros volúmenes, para ver si estan concertados : y al dicho Letrado hagan dar por su trabajo el salario que justo sea; con tanto que sea muy moderado, y de manera que los libreros é imprimidores, y mercaderes y factores de los libros, que lo han de pagar, no resciban en ello mucho daño» (ley 23. tit. 7. lib. 1. R.).

Fuentes y Bibliografía

Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla, publicadas por la Real Academia de la Historia, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1882, vol. IV, p. 179

Novísima Recopilación de las Leyes de España, Libro VIII, titulo XV, ley I, pp. 120-121

MOXO, Salvador DE: «Los cuadernos de alcabalas. Origen de la legislación tributaria castellana». En Anuario de Historia del Derecho Español, 39 (1969), pp. 317-450.

PASCUAL, Pedro: “Las Pragmáticas y la industria editorial española en el reinado de Felipe II”. En Felipe II (1527-1598): Europa y la monarquía católica. Congreso Internacional Felipe II (1598-1998), Europa dividida, la monarquía católica de Felipe II. Universidad Autónoma de Madrid, 20-23 abril 1998, José Martínez Millán (dir. congr.), vol. 4, 1998, pp. 403-424

PÉREZ GARCÍA, Rafael M.: “El mundo editorial de la Sevilla de Diego López de Cortegana en el contexto de sus problemas culturales. En La “metamorfosis” de un Inquisidor: el humanista Diego López de Cortegana (1455-1524), Francisco Javier Escobar Borrego, Samuel Díez Reboso, Luis Rivero García(eds.). Huelva, 2013, pp. 61-88 (p. 69)

PÉREZ PASTOR, Cristóbal: La imprenta en Toledo: Descripción bibliográfica de las obras impresas en la imperial ciudad desde 1483 hasta nuestros días. Madrid, Manuel Tello, 1887, p. IX

PÉREZ-PRENDES MUÑOZ-ARRACO, José Manuel: “La Recopilación de las Leyes de los Reinos Castellanos-Leoneses”. En Interpretatio, vol. X (2004), pp. 407-476 (p. 442)

RAMOS GARRIDO, Estrella: “El recorrido histórico en la legislación española hacia el reconocimiento de la libertad de imprenta en las Cortes de Cádiz”. En Revista de Ciencias Sociales y Jurídicas, n.0 extra 5 (2009), pp. 38-50 (p. 39)

RUIZ GARCÍA, Elisa: “Una aproximación a los impresos jurídicos castellanos (1480-1520)”. IV Jornadas Científicas sobre Documentación de Castilla e Indias en el siglo XVI, José María de Francisco Olmos, Javier de Santiago Fernández (coords.), Juan Carlos Galende Díaz (dir.), Susana Cabezas Fontanilla (ed. Lit.) María del Mar Royo Martínez (ed. lit.), 2005, pp. 305-355

RUIZ GARCÍA, Elisa: “Isabel I y la Imprenta. Consecuencias materiales en el mundo cultural de esta revolución tecnológica”. Actas de las Jornadas, Madrid 18-19-20 de noviembre de 2004, s. p.

Música de Historia

Beethoven, la Batalla de Vitoria, op. 91

Batalla de Vitoria. Thomas McNiven. Acuarela, c. 1814. Londres. National Army Museum

Beethoven se hallaba por aquellos años en pleno proceso creativo. En 1811 había compuesto la música de las Tres Canciones de Goethe y la obertura de Egmont y en 1812 la de Las Ruinas de Atenas y la de El Rey Esteban. Sin embargo, “por grande que sea el mérito de tales composiciones, debía quedar eclipsado por la Batalla de Vitoria, sinfonía militar para dos orquestas ejecutada en el Aula de la Universidad [de Viena] el 8 y 12 de Diciembre de 1813” .

El redactor de la Gaceta Musical de Leipzig se encargó de reflejar con solemnidad lo que se consideraba era la opinión general: “Por lo que respecta á la Batalla de Vitoria, forzoso es convenir que, para expresar por medio de sonidos las peripecias de un combate, nada tan propio como los medios que el autor emplea. Aceptado su intento, asombra y arrebata á la par, ver aplicados los elementos del arte con tal genio para alcanzar el fin que se proponía. El efecto y la ilusión han sido completos y puede afirmarse sin restricción alguna que no existe en el género imitativo una obra parecida a esta”.

La batalla, aun librada en España y con tropas españolas de por medio, para el compositor alemán supuso un triunfo decisivo de Inglaterra sobre Francia. Wellington, como capitán general del ejército español arruinaba definitivamente a Napoleón en la Península y auguraba nuevos éxitos en el resto de Europa, incluida la propia Alemania. Aunque finalmente la obra se compuso para orquesta y no para panarmónico, sí fue admitida la sugerencia del inventor de este ingenio Johan Nepomuk Mälzel (1772-1838) de que en cualquier caso fuese concebida brillante, solemne y sobre todo reconocible, de forma que la victoria británica pudiera ser fácilmente percibida por toda clase de gente. Para ello, Beethoven se sirvió de las populares melodías de Rule Britannia y de Mambrú se fue a la guerra para identificar respectivamente a las tropas inglesas y francesas rematando, después de la narración de un fuego cruzado y ensordecedor que sin prisa se va diluyendo, con el God save the King que determina cuál ha sido resultado final del encuentro.

Fuentes y Bibliografía

CLEMENT, Félix: Músicos Célebres. Biografías de los más ilustres compositores desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Traducción de A. Blanco Prieto. Barcelona, Daniel Cortezo, 1884, p. 99