LÁMINAS DE HISTORIA 02

ABRIL-JUNIO 2024

Bibliofilia y Bibliófilos: Poseedores del códice del Cantar de Mío Cid

Planisferios: Carta de la India y las Molucas de Nuño García de Toreno

Arquitectura para Libros: Frei Manuel do Cenáculo (1724-1814): proyectos de biblioteca-museo y su culminación en la Biblioteca Pública de Évora

Leyes y Libros: Decreto de 10 de noviembre de 1810: primera libertad de prensa en España

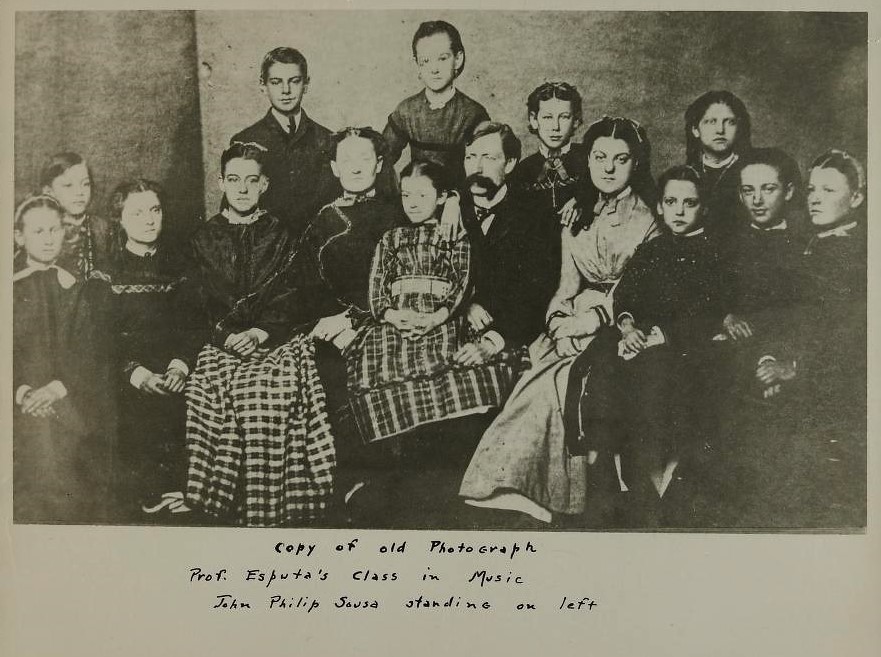

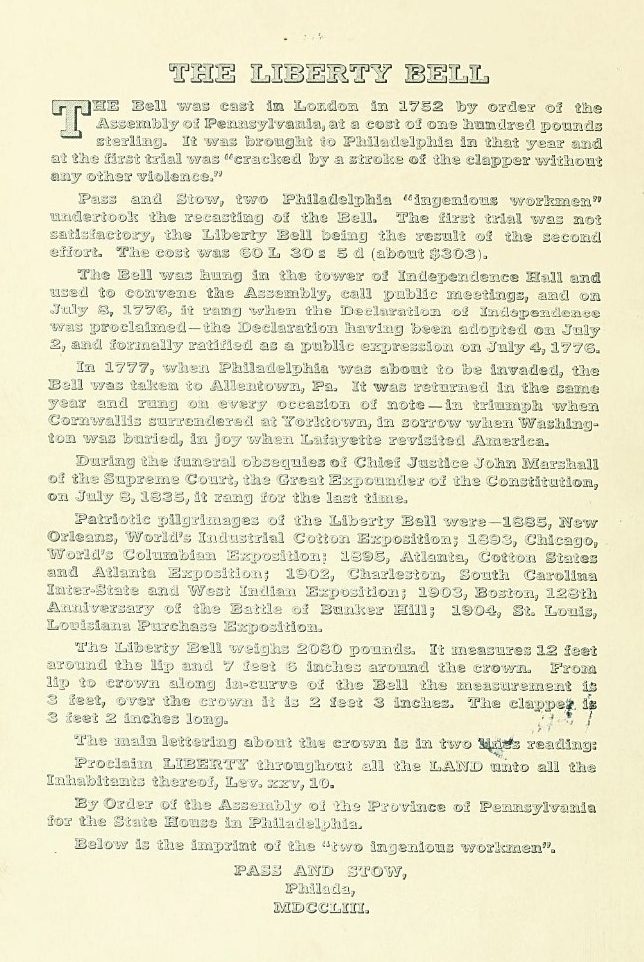

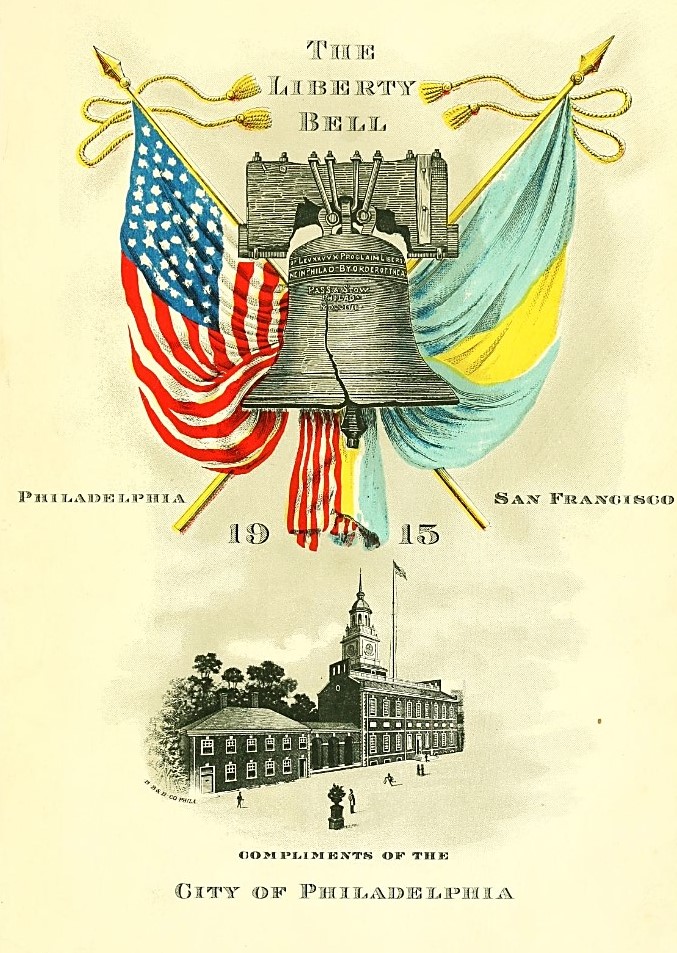

Música de Historia: John Philip Sousa (1854-1932). The Liberty Bell (La Campana de la Libertad)

.

Bibliofilia y bibliófilos

Poseedores del códice del Cantar de Mío Cid

«En el monesterio de santa Maria de Aguilar de Cãpó q fue de nra ordẽ, ai vna escritura del Abad Lecenio, tio, ò pariente de Rodrigo Diaz, en que le llama Cid, y Cãpidator. En vnos versos barbaros notables dõnde se llora el destierro deste cauallero, y los guarda Viuar cõ mucho cuydado, le llama mio Cid, q dizẽ assi:

Delos sos ojos fuertemente lorando / Tornaua la cabeça, e estaualos catando / Uio puertas abiertas e uzos sin cãndados / Alcãndaras vacias sin pielles et sin mãto …«.

La que precede es la primera referencia escrita que consta acerca de la existencia del considerado primer texto conservado en lengua castellana y el mérito de haberla hecho corresponde al benedictino Fray Prudencio de Sandoval (c. 1551-1620). Así es como figura en su obra Primera parte de las Fundaciones de los monasterios del glorioso Padre San Benito, (Madrid, Luis Sánchez, 1601), en el capítulo descriptivo del monasterio de Cardeña (p. 41 r-v). Aporta además la noticia de que el códice se custodiaba en el archivo del concejo de Vivar, actual provincia de Burgos.

Otro benedictino, Fray Francisco de Berganza y Arce (1663-1738), incómodo con la actitud de “algunos Modernos”, los llama, que llegan a poner en tela de juicio no ya el escrito, sino la misma existencia del héroe, hace una segunda alusión textual al códice en sus Antigüedades de España, (vol. I, libro V, capítulo IX, Madrid, Francisco del Hierro, 1719). Y la expresa ya al comienzo, cuando declara su solemne compromiso de ceñirse con todo rigor a la verdad histórica:

“procuraré esforçarme quanto pudiere, para aclarar la Historia, que ha mas de seiscientos años que se escriviò” (p. 388). Para hacer indiscutible la autoridad que el antes citado Sándoval poseía acerca de la figura y los hechos del Cid, expone que aquel “leyò los Versos muy antiguos, que se guardan en Bivar. Consta el libro de 70 hojas, y no ay plana, donde dexe de repetir dos, y tres vezes Mio Cid. En la Historia del Rey Don Alonso el Septimo, llamado el Emperador, pone unos Versos latinos, que le intitulan con el mismo nombre de Mio Cid» (pp. 399-400):

«Ipse Rodericus Mio Cid semper vocatus / De quo cantatur, quod ad hostibus haud superatus / Qui domuit Mauros, Comites domuitque nostros” .

Tenemos luego las conclusiones a las que llegó un tercer benedictino, el erudito polígrafo Fray Martín Sarmiento (1695-1772), que se leen en las Obras Pósthumas del R.mo P. M. FR. Martín Sarmiento Benedictino, t. I, Memorias para la Historia de la Poesía, y Poetas Españoles dadas a luz por el Monasterio de S. Martín de Madrid y dedicadas al Exc.mo SR. Duque de Medina-Sidonia (Madrid, Joaquín Ibarra, 1775). Descarta él que la primera edición impresa encargada al abad del monasterio de San Pedro de Cardeña Fray Juan de Belorado por el entonces infante y luego emperador Don Fernando fuese impresa, como el abad pretendía, a partir del original, así como que este se hallase en el archivo del mismo cenobio:

“… padeció equivocacion. No es original sino copia antigua. Así lo afirma quien la vió y es el P. M[inist]ro FR. Francisco de Berganza, hijo de Cardeña, el mismo que, habrá veinte años, sacó dos tomos en folio de las Antiguedades de aquella Casa, en los quales pone quanto se puede creer, y desear acerca del Cid” (p. 240).

Introduce más adelante Sarmiento la siguiente referencia al Cantar del que incorpora un pasaje (aquí en negrita) que es continuación del antes referido (pp. 243-244):

«… Creeré que los Romances, como hoy se leen, se habrán compuesto en los fines del siglo décimo quinto, o por mejor decir, en ese tiempo se habrán alterado, reformado, añadido, los que acaso se conservaban ya alterados entonces, procurando remedar el estilo antiguo. Aun en el siglo pasado han tentado varios Poetas remedar el estilo antiguo, y componer algunos Romances del mismo tenor. Y D. Quixote habla generalmente un estilo antiguo de los Libros de Caballería, que de ningun modo se usaba en tiempo de Miguel de Cervantes… En este género he visto otras Poesías, aunque solo citadas, las quales seguramente son muy antiguas. A esta clase pertenece un fragmento poético de la Historia del Cid, que he visto manuscrito. Sacóse de un Códice en pergamino, que se guarda en el Archivo del Concejo de Vivar, patria del mismo Cid Campeador; pero sumamente alterado dicho fragmento, así en la medida, como en las consonantes, v. gr.:

… E sin Falcones, et sin Adzores mudados / Sospiró Mio Zid, cá mucho avíe grandes coidados / Fabló Mio Zid bien, é tan mejorado: / Grado á ti, Señor Padre, que estás en alto: / Esto me han devuelto mis enemigos malos: / Allí piensan de aguijar, alí soltan las riendas».

Finalmente añade: «He copiado puntualmente la copia moderna; y me parece quimérico que esté tan alterado, é inconexo el contexto en el antiquísimo manuscrito de Vivar; pero como no he visto dicho Códice, ha sido forzoso contentarme con lo propuesto».

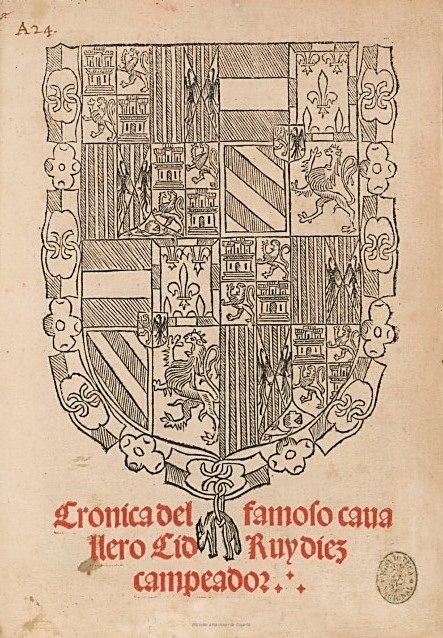

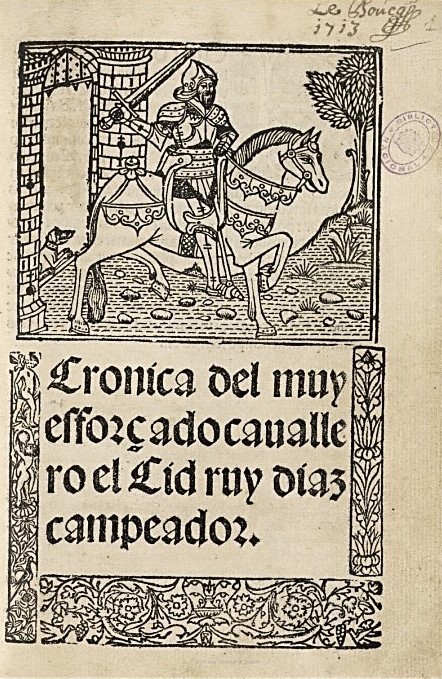

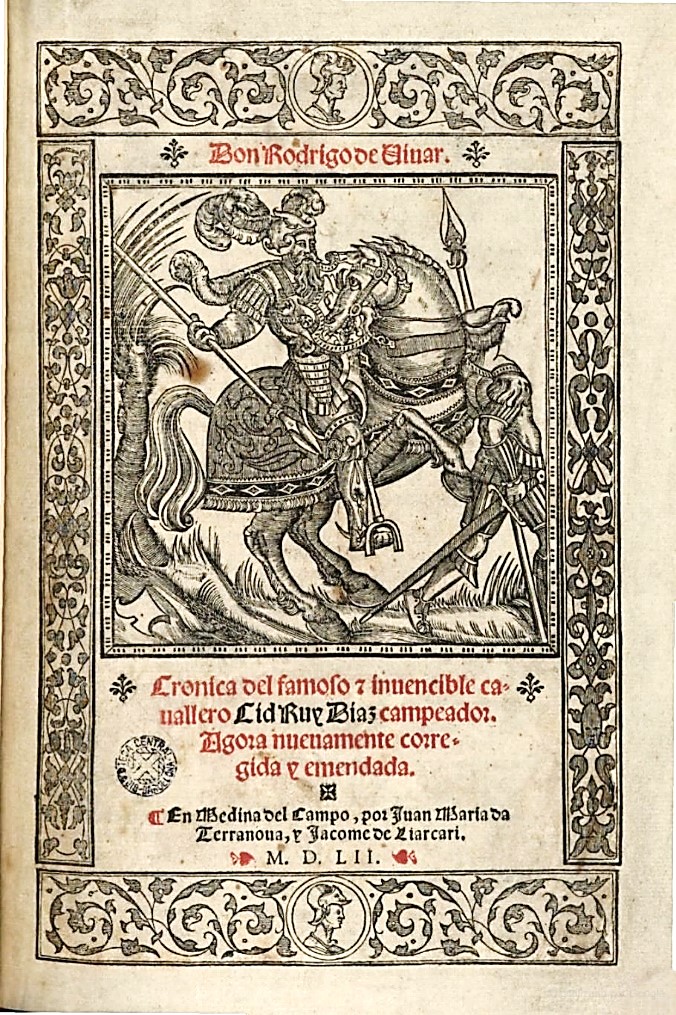

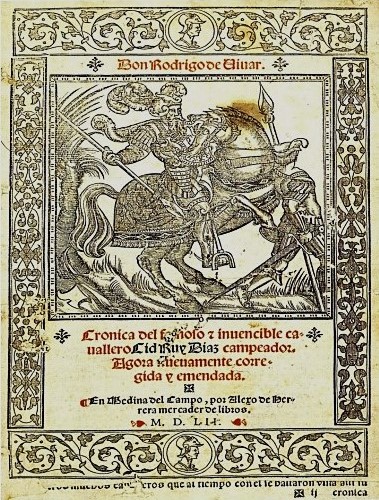

Al margen del códice, las ediciones sobre la vida y los hechos del caballero Rodrigo Díaz de Vivar (c. 1048-1099) no aparecen hasta principios del siglo XVI, la primera el post-incunable de Fadrique Alemán de 1512 en Madrid.

.

Burgos, Fadrique Alemán de Basilea, 1512. Madrid, BNE

.

Ya con el rutilante centelleo de las luces de la Ilustración en ciernes, otro clérigo erudito, editor y medievalista, Tomás Antonio Sánchez Uribe (1725-1802), miembro de la Real Academia Española y de la Real Academia de la Historia, deseó tener acceso al códice. Para satisfacer su objetivo recurrió a la mediación del también académico e investigador Eugenio Llaguno (1724-1799), oficial que había sido de la Secretaría de Justicia y de la Cámara de Estado y a la sazón alcalde de la Tierra de Ayala. El manuscrito fue localizado en 1775, pero no en el archivo municipal de Vivar, sino en un arca del monasterio de las clarisas de Santa María del Espino, en la misma población. De allí lo sacaron en 1776 para ser editado y publicado, como de hecho lo fue por Sánchez Uribe (Madrid, Sancha, 1779), pero el manuscrito ya no regresó más. Se ignora con qué condiciones lo obtuvo Llaguno, pero lo cierto es que terminado el trabajo, fue él quien permaneció en el goce de su posesión.

Eugenio Llaguno y Amírola (1724-1799)

Ginés Andrés de Aguirre (1727-1800). Óleo sobre lienzo, 1765. Foto Ferransancho

Vitoria. Diputación Foral de Álava

.

Tomás Sánchez advertía en su introducción de que ya existía una copia del original hecha con anterioridad, en cuyo explicit consta “Yo, Juan Ruiz de Ulibarri y Leyba saqué esta historia de su original, el qual queda en el archibo del Conçejo de Bibar. En Burgos a veinte días del mes de octubre de 1596 años”. Este copista había efectivamente actuado por orden y mandato del oidor de la Chancillería de Valladolid y catedrático de Leyes de Salamanca Gil Ramírez de Arellano (1555-1618), que enseguida accedería a codiciados puestos políticos una vez que fue capaz de penetrar en el círculo de confianza del duque de Lerma a principios del siglo XVII. Ulibarri, criado suyo, colaboró muy activamente con Arellano en la búsqueda de textos y documentos antiguos escudriñando multitud de archivos de iglesias y conventos. Se desprende además de su “mala” copia de 1596 que ya por entonces el códice presentaba la misma mutilación que hoy padece, esto es una hoja al principio y otras dos entre las páginas 47-48 y 69-70.

Fallecido sin hijos Llaguno, parte de su biblioteca con códice incluido pasó a poder de su hermana Ignacia, mujer de Domingo Retes Otaola y del de ella al de su hija Ignacia Retes y Llaguno, casada con Miguel Cosme Gordón y Urquijo (1760-1815). Estos últimos fueron los padres de José Miguel Gordón y Retes (1796-1849), sobrino nieto de Eugenio Llaguno. Este señor, que Roque Pidal identifica con cierta vaguedad e imprecisión como “señor Gordón de Santa Marta”, fue quien después de haber contraído matrimonio con Petra Golfín de Carvajal y Casas (1797-1827), VI marquesa de Santa Marta y IV condesa de Torre Arias, vendió el preciado Poema y otros “buenos libros” que habían sido de Eugenio Llaguno al historiador, arabista y bibliófilo Pascual Gayangos y Arce (1809-1897).

.

Pascual Gayangos y Arce (1809-1897)

Valentín Carderera y Solano (1796-1880). Óleo sobre lienzo

Zaragoza. Museo de Zaragoza

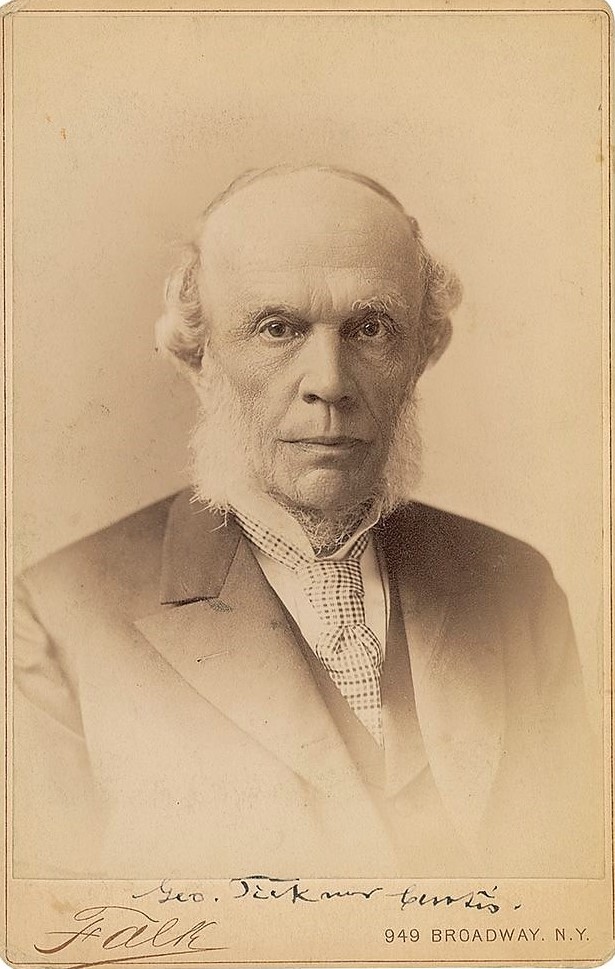

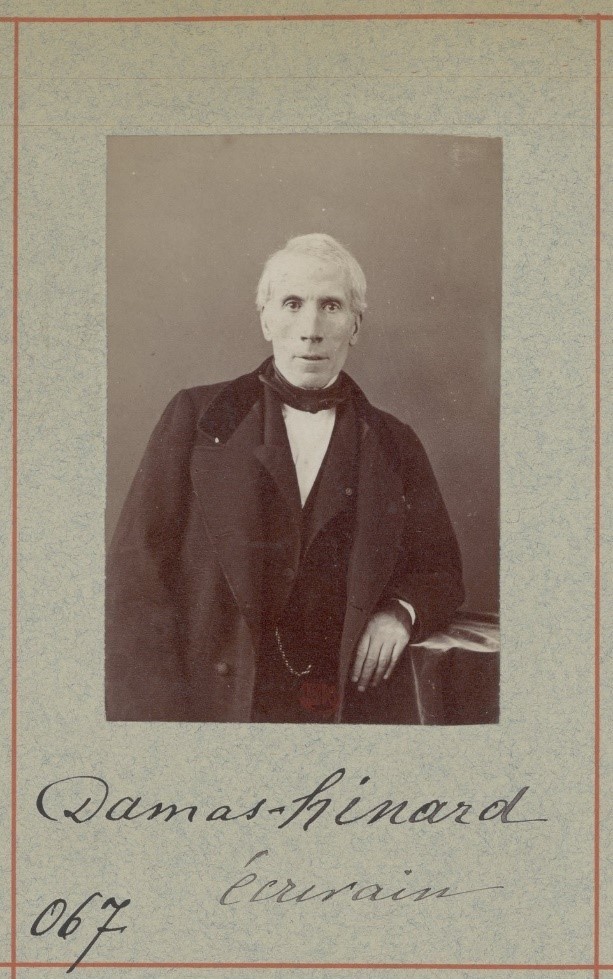

A Gayangos, otro sabueso infatigable de joyas literarias y papeles, no se le ocurrió nada mejor que enviar el manuscrito a Harvard para deslumbrar a su íntimo amigo, con quien colaboraba académicamente, el hispanista George Ticknor (1791-1871) autor de una History of Spanish Literature (Nueva York, Harper and Bros., 1849). El códice logró salir indemne de semejante temeridad, pero Gayangos, que alternaba su residencia entre Madrid y Londres y que estaba acostumbrado a emprender muchos largos viajes y desplazamientos, se afanó en exhibir el texto a cuantos literatos extranjeros se le ponían por delante, entre ellos el francés nacido en Madrid Jean Joseph Stanislas Albert Damas-Hinard (1805-1891), autor más tarde de un estudio comparativo y de una edición crítica con el título Poëme du Cid, texte espagnol accompagné d’une traduction française, des notes, d’un vocabulaire et d’une introduction (París, Imprimerie Impériale, 1858).

.

George Ticknor. Nueva York, Falk, c. 1865. Amherst, NH, Icollector.com

.

Jean Joseph Damas-Hinard. París, Nadar, c. 1865. París. BNF

.

Según afirma Roque Pidal sucedió que aparentemente el códice no suscitó el interés ni provocó la admiración que pretendía Gayangos. En la Introducción del Diario de España de John Quincy Adams (Vigo, Planisferio Ediciones, 2018) se mencionan algunas formas de actuar y las convicciones que respecto a los asuntos de España mantenía el célebre núcleo de hispanistas de la Costa Este orquestado por Ticknor y Prescott, de manera que, de ser verídica, para nada resultaría llamativa esta alegada displicencia. De estos fue sucesor aventajado uno de los fundadores de la Spanish Society, Archer Huntington, quien a las puertas del siglo XX se empecinaba aún en editar (¡y en qué año!) obras tan inoportunas y desenfocadas como su Note Book in Northern Spain (Nueva York / Londres, G. P. Putnam’s Sons, 1898).

Tampoco Menéndez Pelayo esperaba nada mejor de los franceses, considerando que cargarían ya para siempre con el estigma de no haber llevado a la imprenta ninguno de los tantos cantares de gesta de sus antiguos héroes antes de que en 1779 apareciese en España la edición del Cantar de Mío Cid de Sánchez Uribe.

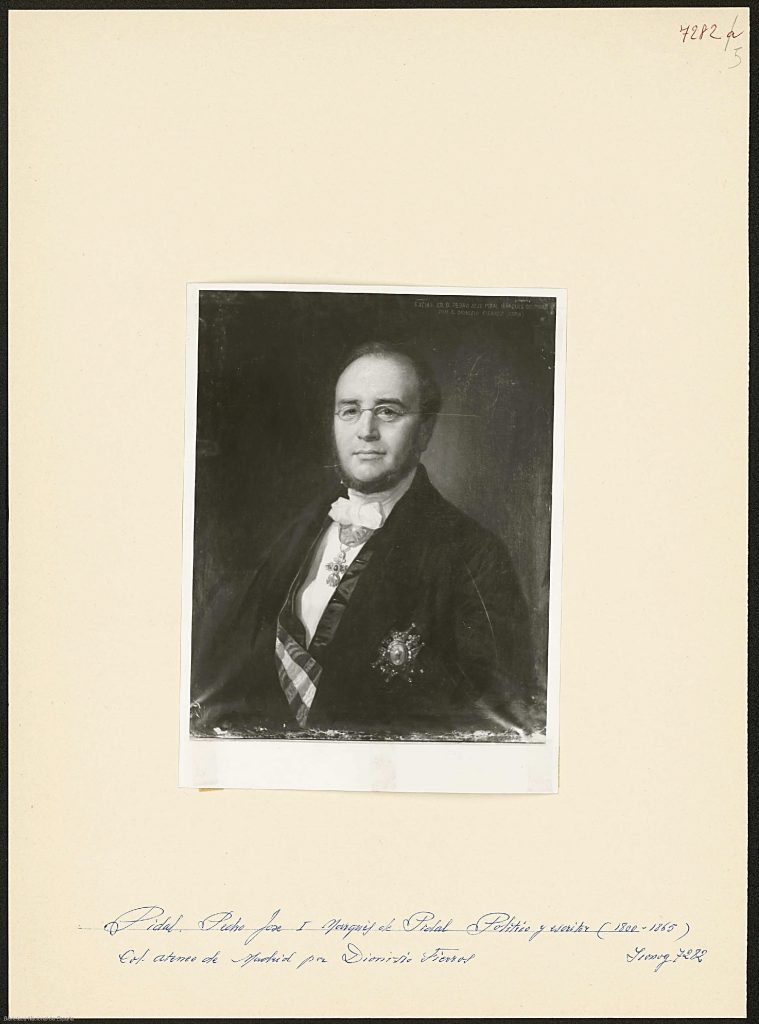

Tal fue su disgusto, que Gayangos tomó la decisión de desprenderse del manuscrito y he aquí, ¡qué cosas!, que no obstante tanto menosprecio, el British Museum mostró enseguida su disposición a adquirirlo, naturalmente se supone que por un precio módico acorde con el “certificado” de escaso mérito de la obra. La posibilidad de que el manuscrito acabase fuera de España era grande, porque Gayangos había trabajado en el British y deseaba complacer al museo. Fue en medio de esta genuina exhibición del pragmatismo británico, yo creo que en 1850, teniendo en cuenta la confusa relación de fechas manejadas por Roque Pidal, que parece mezclar este hecho con el que sigue, cuando intervino Pedro José Pidal y Carniado. En una carta remitida a Manuel de la Pezuela y Ceballos, II marqués de Viluma, siendo este embajador de España en París, por lo tanto necesariamente datada en 1853 o 1854, explicaba Pedro José Pidal lo que había pasado con el códice:

“Este precioso manuscrito iba a salir de España para el Museo Británico, y deseando yo que no pasásemos por tal mengua, hablé al ministro de Instrucción Pública en aquella época [seguramente Manuel Seijas Lozano] a fin de que lo adquiriese el Gobierno, pues su poseedor, a trueque de que el manuscrito quedase en España, se contentaba con la cantidad que a él le había costado. El Gobierno español no quiso dar por él aquella cantidad que, aunque considerable para un particular, era insignificante para el Gobierno; entonces la di yo y me quedé con el manuscrito”.

Pedro José Pidal y Carniado (1799-1865), I marqués de Pidal, fue académico, bibliófilo, historiador, jurista, poeta, crítico literario y político, caballero de la Orden del Toisón de Oro y Gran Cruz de la Orden de Carlos III, autor del Plan General de Estudios de 1845, embajador ante la Santa Sede y senador del reino. Tras adquirir el documento como queda dicho, se propuso culminar un nuevo estudio del Cantar de Mío Cid y publicar una segunda edición, lo que por enfermedad suya llevó a término Florencio Jener (Cantares del Cid Campeador, conocidos con el nombre de Poema del Cid. En Biblioteca de Autores Españoles desde la formación del lenguaje hasta nuestros días. Poetas castellanos anteriores al siglo XV, colección hecha por Tomás Antonio Sánchez, continuada por Pedro José Pidal y aumentada e ilustrada por Florencio Janer, t. 57, Madrid, Manuel Rivadeneyra, 1864).

.

Pedro José Pidal y Carniado (1799-1865), I marqués de Pidal

Fotografía a partir de un óleo de Dionisio Fierros de la colección del Ateneo de Madrid

Madrid. Biblioteca Nacional de España

.

Tras el fallecimiento de Pedro José Pidal en 1865, y por acuerdo verbal entre sus dos hijos, Luis (II marqués) y Alejandro, fue este quien adquirió la condición de guardián del códice, denominación que les gustaba utilizar. Alejandro Pidal y Mon (1846-1913), luego destacado miembro del Partido Conservador, ministro, director de la Real Academia Española y presidente del Congreso, siguió fomentando su estudio, de tal forma que tuvieron acceso a él o lo copiaron, entre otros, Karl Vollmöller (1848-1922), Eduardo de Hinojosa (1852-1919), Rudolf Beer (1863-1913), Archer Milton Huntington (1870-1955) y de manera muy especial y en abundancia su sobrino el también director de la Real Academia Española y eximio erudito Ramón Menéndez Pidal (1869-1968).

.

Alejandro Pidal y Mon (1846-1913)

Luis Menéndez-Pidal Fernández (1861-1932). Óleo sobre lienzo, 1912

Madrid. Palacio de las Cortes. Col. Congreso de los Diputados

.

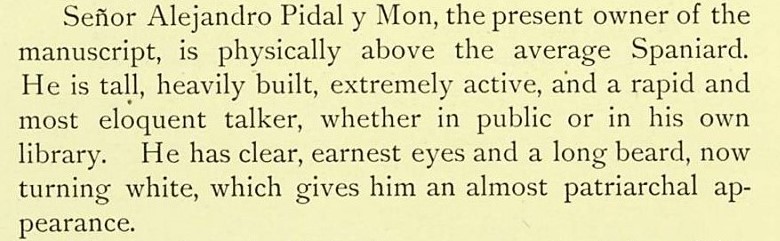

Lo que no tiene desperdicio es la semblanza que de Alejandro Pidal ofrece Huntington, después de haberlo conocido en su despacho en el Congreso:

.

Archer Huntington, Note Book in Northern Spain, op. cit. p. 82

Vitoria. Ministerio de Cultura, Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria

Fundación Sancho el Sabio

(El Señor Alejandro Pidal y Mon, el actual propietario del manuscrito, está físicamente por encima de la media de los españoles. Es alto, robusto, activo en extremo y el más ágil y elocuente de los conversadores, tanto en público como rodeado de sus libros. Tiene los ojos claros y graves y una prolongada barba que ahora se ha vuelto blanca y que le da un aspecto casi patriarcal).

.

Archer Huntington en el trayecto seguido por El Cid de Burgos a Valencia, 1892

Nueva York. The Hispanic Society Museum and Library

.

El códice fue heredado en proindiviso por sus trece hijos, de los que el primogénito fue el abogado, político, alpinista, tirador y creador de Parques Nacionales Pedro José Pidal y Bernaldo de Quirós (1870-1941), I marqués de Villaviciosa de Asturias, que cedió a su hermano varón menor Roque su guardia y custodia, para la cual existía un cofre de hierro y guadamecil alojado a su vez en una especie de tabernáculo, uno y otro elaborados por orden de Alejandro Pidal. Sin embargo, un acusado sentido de la cautela provocó que Roque Pidal decidiese guardarlo en una pequeña caja fuerte que desde 1926 mantenía en el Banco de España, en la que finalmente quedó depositado el documento.

.

Mueble para custodiar el cofre con el Códice del Poema de Mío Cid

Revista Nacional de Arte, Literatura e Imperio, año V, (mayo 1941), s. p.

.

Pedro Luis Pidal y Bernaldo de Quirós (1870-1941), I marqués de Villaviciosa de Asturias. Fotografía en la obra de Modesto Sánchez de los Santos y de Simón de la Redondela Las Cortes españolas. Las de 1914. Madrid, Antonio Marzo, 1914, p. 174. Madrid. Col. Senado

.

ROQUE PIDAL Y BERNALDO DE QUIRÓS, último poseedor

Roque Pidal y Bernaldo de Quirós (1885-1960) con el códice del Poema de Mío Cid en 1941

Archivo de Marta Gálvez-Cañero (bisnieta)

.

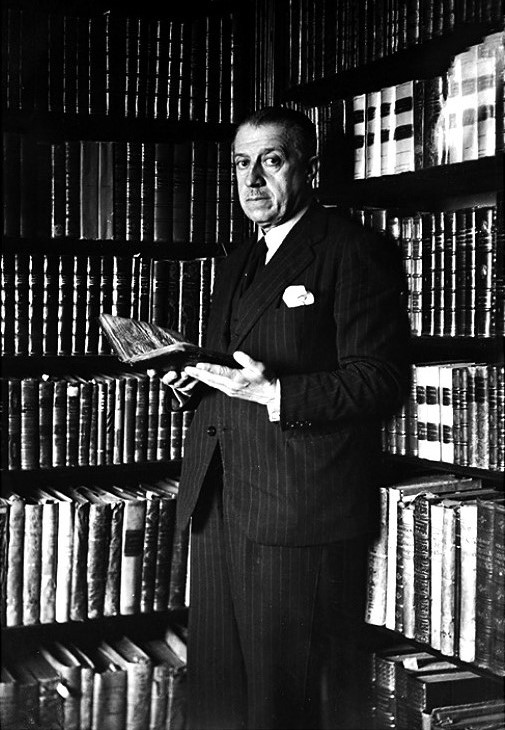

Uno de los lugares en que se supone mejor debería conservarse la memoria de los trágicos sucesos de la infausta revolución de Asturias de 1934 es en la Universidad de Oviedo, convertida muy a su pesar aquellos días en víctima impotente del expolio, de la violación, de la insensatez más odiosas, insufribles y condenables. Su biblioteca, su pinacoteca y sus archivos fueron bárbaramente arrasados. No dejaron un libro. No indultaron ningún documento. No tuvieron la menor de las contemplaciones con nada que fuese de lienzo o de papel. 100 mil ejemplares perdidos, cientos de pinturas. Y no bastando, entre otras heroicidades, todavía sometieron a la Biblioteca de la Facultad de Derecho y al Museo de Historia Natural a idéntico escarnio.

Ruinas del edificio de la Universidad de Oviedo, 1934

Oviedo. Universidad de Oviedo

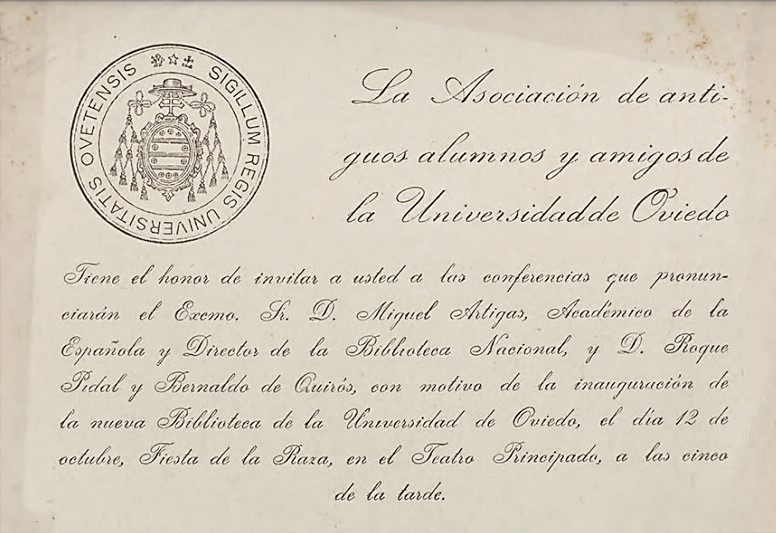

Una vez restablecido el orden enseguida se organizaron acciones con objeto de obtener ayudas y donaciones de libros. La Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Oviedo, encargada de dirigir la campaña, divulgó un comunicado con el firme propósito de hacer de la biblioteca un Ave Fénix.

Folleto de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Oviedo

Oviedo. Universidad de Oviedo

No se hicieron esperar las contribuciones, las donaciones y la colaboración internacional, que hicieron posible, junto a la tenaz determinación del malogrado rector Leopoldo García-Alas (1883-1937) y de las autoridades académicas y gubernativas, el inicio de las obras de reconstrucción de la Universidad y, en particular, de sus bibliotecas. Debe tenerse en consideración que por disposición legal la Biblioteca de la Universidad debía atender las demandas de cualquier persona, al tener al mismo tiempo el carácter de biblioteca provincial. El conde de Toreno y Roque Pidal hicieron las aportaciones particulares más notables.

En efecto, el 14 de marzo de 1935 el infortunado presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos Melquiades Álvarez (1864-1936) y Roque Pidal alcanzaron un acuerdo «para entregar a dicho señor Pidal la cantidad de 34.000 pesetas en concepto de anticipo del precio de su Biblioteca… tal como en la actualidad se halla compuesta, según sus catálogos impresos y el de cédulas no publicadas, y es conocido por varios de los miembros de la Asociación…». Pidal, que no era ajeno al mercado de las antigüedades y que, por ejemplo, se había encargado de la venta de algunas de las pertenecientes del rico monasterio dominico de San Esteban de Salamanca (Archivo.dominicoshispania.org, cód. ref. ES 37274. AHDOPE B-C-SAL-b-11-7) recibió el importe en este mismo acto, quedando los libros pignorados hasta el abono total del precio fijado en «la suma de 50.000 pesetas [satisfechas] tan pronto como la suscripción abierta por la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad… alcance dicha cantidad…» (en FERRER ECHÁVARRI; RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, 2020, p. 56).

El día 12 de octubre de 1935 fue el escogido para el acto inaugural, si bien los trabajos quedaron paralizados a los pocos meses a causa del inicio de la Guerra Civil. Consistió en dos conferencias, una a cargo de Miguel Artigas y otra precisamente de Roque Pidal.

Invitación al acto de inauguración de la nueva Biblioteca de la Universidad de Oviedo

Oviedo. Universidad de Oviedo

.

Debe quedar claro que esta dadivosa venta no supuso la desaparición de la biblioteca particular de Roque Pidal, que mantuvo muchos de sus ejemplares y que nunca dejó de poseer libros y documentos. No podía:

«Yo todo el dinero lo empleo en [libros]. Es más: hasta en momentos difíciles para mí, como me ocurrió en [la] guerra, que estaba de “barman” en San Sebastián, he sido un valiente en la adquisición de libros. Fué entonces, recién liberado el Alcázar, cuando compré el “Diario”. Había salido a subasta. Unos […] alemanes trataban de llevárselo para hacer con él un regalo a Hítler [sic]; llegaron a ofrecer veinte mil pesetas; yo entonces pujé hasta veinticinco mil y me fué adjudicado. Así, pues, también impedí que ese magno recuerdo de la gesta del Alcázar saliese de España» (en ZABALA, 2022, p. 339).

En una entrevista publicada en 1941, Roque Pidal desveló lo ocurrido después con el códice al advenimiento de la Guerra Civil:

«A mano armada iban por él las milicias marxistas. Después de asaltar mi domicilio, violentaron el «Fuerte Medieval», en que se guardaba dentro de un cofre de hierro y guadamecil; con palanquetas lograron abrir la cerradura, destrozando antes las tallas simbólicas del monje de Cardeña y del juglar de Medinaceli. Cuando, después de muchos forcejeos, consiguieron levantar la tapa, sólo se encontraron con una pistola cargada. Por desgracia, otros ladrones de más altos vuelos dieron con él en una caja fuerte del Banco de España. Éstos, después de robarle, lo internaron en Ginebra…» (PIDAL, 1941, s. p.).

A solicitud de la Caja General de Reparaciones de Daños y Perjuicios de la Guerra (CGR), el Banco de España respondió en mayo de 1938 que efectivamente a nombre de Roque Pidal aparecía una caja de seguridad con el número 3553, “cuyo contenido ha sido trasladado fuera de plaza por orden del Gobierno” (AHN, Fondos Contemporáneos, Ministerio de Hacienda, leg. 472422, exp. 1001 y 5005, en ZABALA, p. 321).

Por cartas que fueron de Antonio Rodríguez-Moñino Rodríguez (1910-1970) (RAE, ARM, I-2-2, carpeta 1, pieza 18, h. 100, en ibíd.), bibliófilo poco o nada amigo de Roque Pidal, al menos por entonces de distinta ideología y parece que de mano inquieta, se extrae que los que irrumpieron en el domicilio de la calle Diego de León número 10 lo habrían hecho por iniciativa del Consejo Nacional Tutelar de Menores, porque fueron dos agentes suyos los que se personaron en septiembre de 1936 en el convento de las Descalzas Reales, donde tenía la sede la Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico (JTA), para solicitar que fuese esta la que se hiciera cargo de la biblioteca y obras de arte de que se habían incautado en casa de Roque Pidal. Uno de ellos, que dijo llamarse Aristoy, explicó que a resultas del registro hallaron gran cantidad de armas y municiones [Pidal era muy aficionado a las actividades venatorias], entre ellas una pistola encontrada dentro de una curiosa arqueta que me mostró y que yo reconocía ser –prosigue Moñino– la que guardaba el Poema de Myo Cid cuando por cualquier motivo se exponía en público en casa del Sr. Pidal, por haberla visto en el mes de Junio [i. e. mayo] de 1935 en ocasión de celebrarse en Madrid el II Congreso Internacional de Bibliotecas” (ibíd., p. 323).

Añade el mismo Rodríguez-Moñino que «designado yo por la Junta para recoger la biblioteca del Sr. Pidal, me trasladé junto con las Srtas. María Brey [mi futura esposa] y Asunción Martínez Bara a dicho local y en ese día y sucesivos cumplimentamos nuestra misión, depositando en la Biblioteca Nacional cuantos manuscritos e impresos pudimos hallar” (ibíd., p. 324). Respecto del códice, que obviamente no se encontraba allí, se dio sin más por desaparecido y por posteriores indagaciones del propio Moñino y del director de la BNE profesor Tomás Navarro Tomás (1884-1979), nada se pudo adelantar sobre su ignorado paradero, de lo que se colige que el contenido de la caja fuerte del Banco de España fue sustraído por orden de la CGR. A esta sin duda se refería en su relato de todas estas odiseas Roque Pidal cuando hablaba de “ladrones de más altos vuelos” en sus declaraciones sobre el códice publicadas en la Revista Nacional de Arte… en 1941.

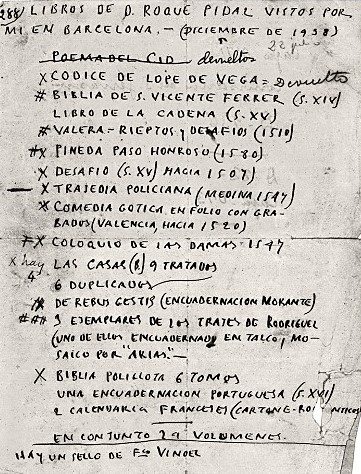

La intrusión de la CGR en la caja fuerte de Roque Pidal en el Banco de España debió de producirse hacia el mes de abril de 1938 y su contenido o bien se envió a la sucursal de Cartagena o, más probablemente, a la sede de la CGR en Valencia y de allí enseguida y precipitadamente, por temor a que el territorio republicano quedase partido en dos, a Barcelona, adonde ya se habían remitido todas las obras del patrimonio artístico y donde a finales de 1938 el bibliógrafo y estudioso Francisco Vindel Angulo (1894-1960) refirió haber identificado el códice y otros 28 volúmenes de la biblioteca de Roque Pidal, antes de que no se sabe cuándo dicho códice y otras muchas obras de arte fuesen expatriadas a la sede de la Sociedad de Naciones en Ginebra.

Relación de los libros de Roque Pidal entregada al Servicio de Recuperación Bibliográfica el 22 de julio de 1939. Madrid. BNE-A, SRB, 6/118

Valencia. Mujeres reparando tapices en la iglesia del Colegio Mayor del Patriarca, utilizado como depósito por la JTA durante la Guerra Civil. Madrid. Archivo Instituto del Patrimonio Cultural de España

.

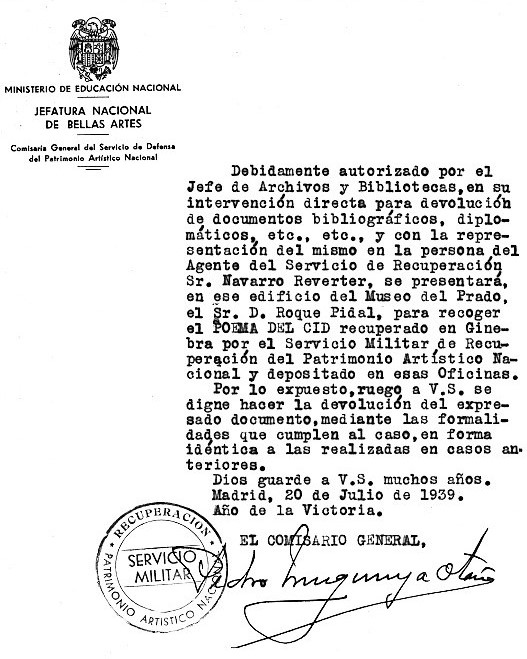

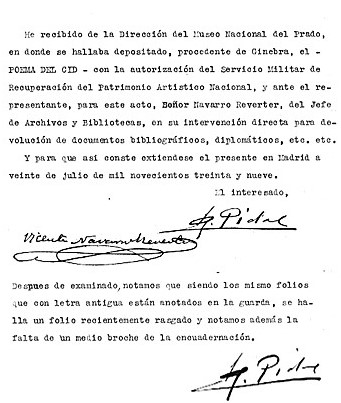

Esta expatriación se realizó al amparo del llamado Acuerdo de Figueras, por el cual un extraoficial Comité International pour la Sauvegarde des Trésors d’Art Espagnol se comprometió con el Gobierno de la República a evacuar y custodiar aquel patrimonio, revisado antes por la JTA en el poco tiempo de que dispuso para ello. El presidente de esta junta Timoteo Pérez Rubio (1896-1977) envió cartas al secretario general de la Sociedad de Naciones, para que libros y papeles no se moviesen de allí antes de hacer un exhaustivo inventario, pero finalmente este último señor, Joseph Avenol, las devolvió a España al poco de finalizada la Guerra Civil el 1 de abril de 1939.

En julio de ese año aparecen ya en poder del Servicio de Recuperación Bibliográfica dirigido por Vicente Navarro-Reverter Pascual, funcionario elogiado por su labor cuando este servicio fue clausurado por el Ministerio de Educación Nacional por Orden de 19 de abril de 1941, una vez “Transcurridos con exceso todos los plazos legales para la devolución de libros, y resueltas todas las reclamaciones presentadas…” (BOE, n.º 138 (1941), p. 3558).

Documentos de la devolución (izq.) y recepción (dcha.) del Códice a Roque Pidal el 20 de julio de 1939

Madrid. Archivo Museo Nacional del Prado, caja 93, leg. 15.24, exp.1 doc. 5; ibíd doc. 4, en ZABALA, op. cit.

.

Por fin, en noviembre de 1959 el director de la Biblioteca Nacional Cesáreo Goicoechea Romano, enterado de que la familia Pidal había decidido vender el códice por la cifra de 10 millones de pesetas y dado que el presupuesto de la institución no alcanzaba para semejante inversión que, en cambio, sí estaban dispuestas a afrontar otras instituciones extranjeras, se dirigió a la Fundación Juan March creada en 1956, tratando de que fuese esta la que adquiriese el manuscrito, pretensión reiterada en marzo por el director general de Archivos y Bibliotecas y que culminó con la satisfacción de que en efecto aquella se comprometió a comprarlo por el mencionado precio para enseguida donarlo incondicional e irrevocablemente a la Biblioteca Nacional de España, en la que desde entonces se conserva.

.

Madrid, BNE: el ministro de Educación Nacional Jesús Rubio García-Mina (1908-1976) pone en manos del erudito D. Ramón Menéndez Pidal el códice adquirido por su abuelo en 1850 y vendido en 1960 por sus primos y los descendientes de estos a la Fundación Juan March. A la derecha observan el filólogo salesiano Don Eduardo Gancedo (1909-1994) y Juan March Servera (1906-1973), presidente de la Fundación donante del manuscrito a la Biblioteca Nacional. Sevilla. Archivo Inspectoría Salesiana María Auxiliadora

.

Fuentes y Bibliografía

FERRER ECHÁVARRI, María José; RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Ramón: La Biblioteca de la Universidad de Oviedo (1770-2020). 250 años abriendo puertas al conocimiento. Oviedo, Universidad de Oviedo, 2020

PÉREZ DE CASTRO, José Luis; RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Ramón: “Don Roque Pidal y la reconstrucción de la biblioteca de la Universidad de Oviedo”, en Actas del II Congreso de Bibliografía Asturiana, Oviedo, 21-24 de abril de 1999, vol. 3, pp. 969-1026

PIDAL Y BERNALDO DE QUIRÓS, Roque: Los Cantares de Mio Cid. Noticias viejas y mozas del Códice único que los contiene y que hoy se reproduce íntegramente por medio de la fototipia. Madrid, 1947

PIDAL Y BERNALDO DE QUIRÓS, Roque: “Primeras noticias del Cantar de Mío Cid”. En Revista Nacional de Arte, Literatura e Imperio, año V, (mayo 1941), s. p.

RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, Ramón: “La revolución de 1934 y sus consecuencias en la Universidad de Oviedo”. En Boletín de la Fundación Emilio Barbón, III (2010), pp. 47-61

ZABALA, Jon: “El singular periplo del ‘Códice Único’ del Cantar de Mio Cid durante la Guerra Civil”. En Boletín de la Real Academia Española, tomo CII, cuaderno CCCXXV (2022), pp. 303-340

ALVAR EZQUERRA, Alfredo: https://dbe.rah.es/biografias/111913/juan-ruiz-de-ulibarri-y-leyva

ÁLVAREZ MILLÁN, Cristina: https://dbe.rah.es/biografias/10631/pascual-de-gayangos-y-arce

GÓMEZ RIVERO, Ricardo: https://dbe.rah.es/biografias/36224/gil-ramirez-de-arellano

PALACIOS FERNÁNDEZ, Emilio: https://dbe.rah.es/biografias/12116/eugenio-de-llaguno-y-amirola

PAVÍA FERNÁNDEZ, Javier: https://www.bne.es/es/blog/blog-bne/la-llegada-del-cantar-de-mio-cid-a-la-biblioteca

RAMOS CORRADA, Miguel: https://dbe.rah.es/biografias/9398/pedro-jose-pidal-y-carniado

Planisferios

Carta de la India y las Molucas de Nuño García de Toreno

«Bolviò el Rei Catolico à Castilla el Año de 1507 i aunque todas las cosas referidas en el Capitulo quedaron proveìdas desde el tiempo de la Reina, no se pudieron executar hasta su buelta, que se avivaron los negocios; i porque multiplicaban los de las Indias, confirmò los Oficios de Tesorero, i Factor de la Casa de la Contratacion de Sevilla, y proveiò el de Contador… Puso asimismo el Rey gran cuidado en tratar de Descubrimientos, porque durante su ausencia de estos Reinos, se havia aflojado mucho en ello mandò llamar à la Corte à Juan Diaz de Solìs, Vicente Yañez Pinçon, Juan de la Cosa, i Americo Vespucio, Hombres platicos en esta Navegacion de las Indias, i haviendo platicado con ellos, se acordò, que convenia, que se fuese descubriendo al Sur, por toda la Costa de Brasil adelante; i que pues estaba descubierta tanta parte de las Costa de Tierra-firme, desde Paria à Poniente, se procurase de poblar en ella; i mandò que se aparejasen dos Caravelas, en que fuesen estos Pilotos à este Descubrimiento; i porque era necesario, que vno quedase en Sevilla, para hacer las marcas, i pareciò, que de esto era mas platico Americo Vespucio, se mandò, que se le encomendase, con Titulo de Piloto Maior, con cinquenta mil maravedis de salario al Año, i el Titulo se le dio en Burgos à veinte i dos de Março; i por otra Cedula, se le acrecentò el salario veinte i cinco mil Maravedis mas; i de aqui tomaron aquellas Partes de las Indias de el Mediodia, el nombre America, siendo cosa mas justa, que le tomàran de su primer Descubridor, que fue el Almirante Don Christoval Colon…«(Historia General de los hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra firme del Mar Oceano escrito por Antonio de Herrera, Coronista Mayor de Su Md de las Indias y su Coronista de Castilla [1601], Década 1, Libro Séptimo, Capitulo 1, Madrid, Imprenta Real, 1730, pp. 224-225).

La relevancia de la figura del piloto mayor fue creciente, como se deduce de su fundamental participación en el histórico viaje de Magallanes de 1519 en busca del entonces sólo supuesto estrecho por el que pasar a Catay. En efecto, por cédula de 14 de septiembre de 1518 se dispuso que el piloto mayor, a la sazón Sebastián Caboto (1474-1557), examinasse los Pilotos que propusiesse Fernando Magallanes, y que à los aprovados se les diessen 20 mil maravedis cada año estando en tierra, y 20 mil maravedis mas cada mes quando navegassen (Norte de la Contratacion de las Indias Occidentales… por Joseph de Veitia Linage, Sevilla, Juan Francisco de Blas, 1672, p. 141).

.

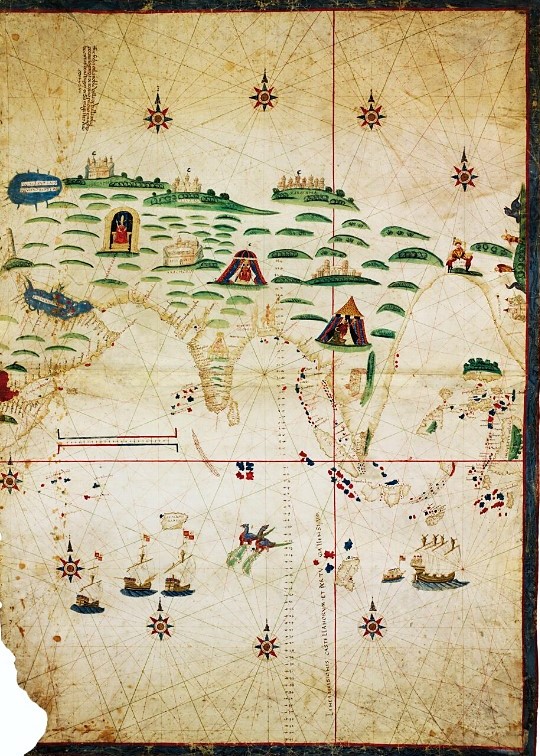

Carta de la India y las Molucas

Nuño García de Toreno. Pergamino miniado, 1522, 108 x 77 cm.

Turín. Biblioteca Reale

.

Para esta magna expedición se echó mano de la experiencia adquirida por el cartógrafo Nuño García de Toreno ( -1526), que aportó hasta un total de 25 cartas expresamente para tal objeto, siendo al tiempo el elegido para un nuevo cargo dentro de la Casa: maestro de hacer cartas de marear. Hallándose Toreno en el ejercicio de esta alta función, que mantuvo hasta su fallecimiento, elaboró la Carta de la India y las Molucas de 1522, inmediatamente después del triunfal regreso de Elcano en septiembre de este año, aunque el cosmógrafo ya había recibido la noticia antes por los oficiales de la nave San Antonio, el capitán Álvaro de Mezquita y el piloto Esteban Gómez, que habían desertado y arribado a Sevilla en mayo de 1521. Reconocieron ellos que el resto de la expedición se había en efecto internado a través de un estrecho siguiendo desde allí su navegación hacia el oeste.

Este cálido planisferio deja patente no sólo la bien ganada fama de su autor como exquisito iluminador de pergaminos. Predominan en él los mismos dorados, verdes, rojos y azules habituales en los manuscritos miniados, presentes en las rosas de los vientos, animales fantásticos, fortalezas, carabelas… todos elementos comunes en los planisferios y que se hacen más llamativos en las figuras regias que en este se representan albergados en sus tiendas. Representa por otra parte Toreno la línea del antimeridiano con texto descriptivo y la línea ecuatorial, que aparecen por primera vez en un mapa elaborado en Castilla. La ausencia de orla y la rotura en el lado izquierdo, donde se aprecia en su color parte del Mar Rojo hace sospechar que muy probablemente se trate sólo de parte de un planisferio mayor, que se extendería al menos hasta Europa y África.

.

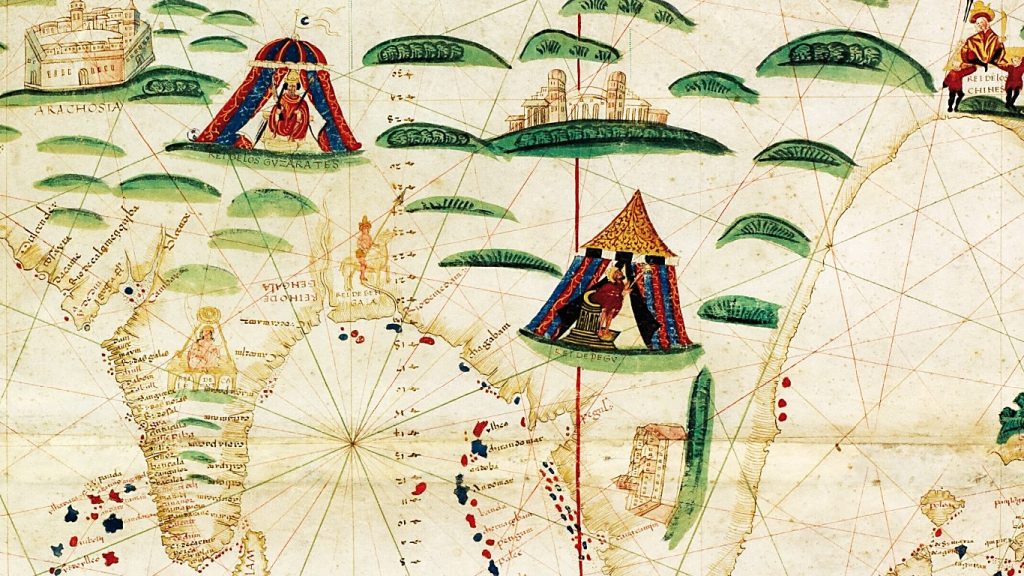

Detalle: Portulano de la India con fortalezas y reyes de Calecut, Bengala, de los Guzarates y Pegu

.

Detalle: Islas de Tmor y Java

.

«El sábado 25 de enero […] llegamos a la gran isla de Timor. Fui a tierra solo para tratar con el jefe de la población, llamada Amaban, para obtener algunos víveres; me ofreció búfalos, cerdos y cabras; pero al fijar las mercancías que daríamos en cambio no nos pusimos de acuerdo, porque él quería mucho y nosotros teníamos ya muy pocas cosas que dar. Tomamos la resolución de retener en el navio a otro jefe llamado Balibo, que de buena fe había subido a bordo. Le dijimos que si quería recobrar la libertad debía procurarnos seis búfalos, diez cerdos y otras tantas cabras; temiendo que le matásemos, ordenó inmediatamente que nos llevasen lo que pedíamos, y como no poseía más que cinco cabras y dos cerdos, nos dio siete búfalos en vez de seis; le enviamos libre a tierra, muy contento de nosotros, porque le regalamos una tela, un paño indio de seda y algodón, varias hachas, cuchillos indios y europeos y unos espejo..

El sándalo blanco sólo se encuentra en esta isla. Hay búfalos, cerdos, cabras, gallinas, papagayos de diferentes colores, arroz, bananas, jengibre, cañas de azúcar, naranjas, limones, almendras, judías y cera.

La isla, completamente habitada, se extiende mucho de Este a Oeste; pero es muy estrecha de Sur a Norte. Está a 10° de latitud meridional y a 174° 30′ de longitud de la línea de demarcación.

Nos dijeron que a la distancia de una jornada al oestenoroeste de Timor está la isla Ende, en la que hay mucha canela; habitada por gentiles, sin rey. Cerca se extiende una cadena de islas hasta Java la mayor y el cabo de Malaca. […]. Las mayores poblaciones del país están en Java, y la principal es Magepaher, cuyo rey, el rajá Patiunus Sunda, cuando vivía, se le reputaba como el monarca más grande de las islas que hay en estos parajes. Cosechan mucha pimienta. […].

También nos dijeron que en la isla Ocoloro, más abajo de Java, no hay más que mujeres, a las que fecunda el viento; cuando paren, si es varón le matan inmediatamente; si es hembra, la crían; matan a los hombres que se atreven a visitar su isla» (Antonio Pigafetta, Primer Viaje en torno del Globo, Waltham, MA, Brandeis University, 1961, pp. 175-178)*.

* Antonio Pigafetta: La Relazione del primo viaggio attorno al mondo (apógrafo conocido como Manuscrito Ambrosiano, guardado en la Biblioteca Ambrosiana de Milán), Venecia, 1524.

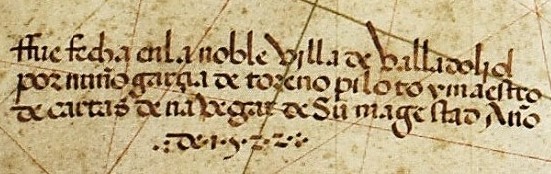

Detalle: ffue fecha en la noble Villa de Valladolid por nuño garcia de toreno

piloto y maestro de cartas de navegar de Su magestad Año de 1522

.

Queda reflejada, según lo narrado, la imponderable aportación de Toreno a una empresa que, sin embargo, en términos de adquisiciones territoriales, apenas tuvo efectos hasta la posterior colonización de las Filipinas por Felipe II, porque en el Tratado de Zaragoza de 1529 España cedió las Molucas a Portugal. Esta fue la primera de la retahíla de concesiones, renuncias, tolerancias y dádivas absurdas otorgadas por España una detrás de otra a lo largo de los últimos cinco siglos y que, aunque parezca imposible, se prolonga como vemos, y sigue creciendo, en nuestros mismos días.

Fuentes y Bibliografía

Antonio de Herrera y Tordesillas. Historia General de los hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra firme del Mar Oceano escrita por Antonio de Herrera, Coronista Mayor de Su Md de las Indias y su Coronista de Castilla [1601],Decada 1, Libro Septimo, Capitulo 1, Madrid, Imprenta Real, 1730

Antonio Pigafetta. La Relazione del primo viaggio attorno al mondo, Venecia, 1524 (Ed. Primer Viaje en torno del Globo, Waltham, MA, Brandeis University, 1961, pp. 175-178).

Joseph de Veitia Linage. Norte de la Contratacion de las Indias Occidentales…, Sevilla, Juan Francisco de Blas, 1672

ALONSO ROJO, José Miguel: “Nuño García de Toreno: El primer cartógrafo de la Casa de Contratación”. En Revista de Estudios Colombinos, n.º 16 (2020), pp. 29-39.

MARTINIC, Mateo: “La imagen cartográfica del Estrecho de Magallanes en las dos primeras décadas que siguieron a su descubrimiento”. En Magallania, vol. 48 (2020), vol. esp. El viaje de Magallanes, 1520-2020, pp. 61-77

MORENO MARTÍN, José María: “Maestros y cosmógrafos: la labor de Nuño García de Toreno y Diego Ribero en la Casa de la Contratación”. En Primus cercundedisti me: la odisea transoceánica de Magallanes-Elcano (1519-1522), Daniel Miguel Nieva Sanz (aut.), pp. 41-52

PULIDO RUBIO, José: El piloto mayor de la Casa de la Contratación de Sevilla: pilotos mayores, catedráticos de cosmografía y cosmógrafos de la Casa de Contratación de Sevilla. Sevilla, CSIC, 1950

Arquitectura para Libros

Frei Manuel do Cenáculo (1724-1814): proyectos de biblioteca-museo y su culminación en la Biblioteca Pública de Évora

«… aqui se me perdem Pinturas, e livros porque não tenho casa própria para isso, nem facilmente a poderei fazer, havendo pobreza infinita que deve prevalecer. Se v. m. tiver modo de saber quem compre daquela fazenda, avise porque certamente estou em animo de desistir do que não he possível conservar, e melhor he dinheiro, e mais útil do que alfayas pobres» (Biblioteca Pública de Évora, nota de respuesta de Fr. Manuel do Cenáculo a una carta de Fr. Rafael Mohedano de 21 de noviembre de 1781, cod. CXXVIII/2-19, en OLIVEIRA CAETANO, 2011, p. 58).

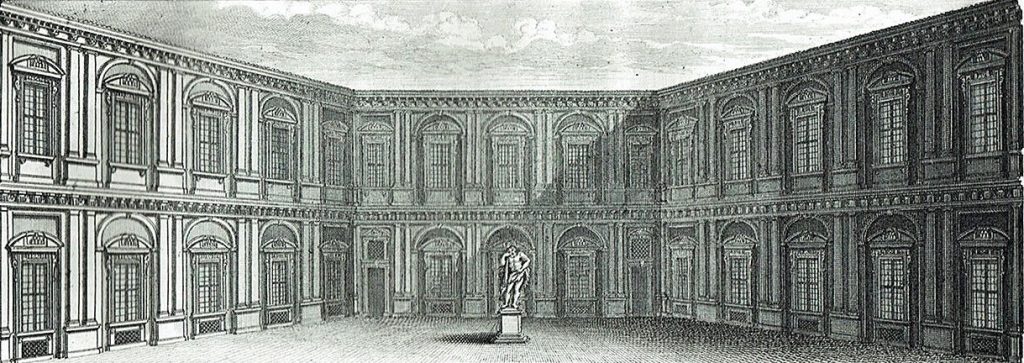

Acompañando a su maestro Frei Joaquim de São José, en 1750 Cenáculo emprendió un viaje determinante para sus aspiraciones, las que quizá comenzó a albergar cuando con apenas 12 años asistía en Lisboa a las clases de Filosofía impartidas por el astrónomo jesuita napolitano Giovanni Battista Carbone (1694-1750). Del viaje dejó constancia en un diario (Biblioteca Pública de Évora, CV/1-10). Lo conmueven la Biblioteca Real de Madrid, la Universidad de Alcalá y se detiene en Barcelona, Milán y Turín. Pero es la grandeza de la indescriptible ciudad de Roma lo que lo extasía, por más que en Bolonia se deje seducir por el Palazzo Poggi, entonces sede del Istituto delle Scienze fundado en 1712 por el conde Luigi Ferdinando Marsili y hoy del rectorado de la Universidad. En el palacio pudo ver hecho realidad su ansiado proyecto: el museo, la biblioteca, las aulas de matemáticas y el observatorio de astronomía dispuesto en lo alto de su Torre della Specola.

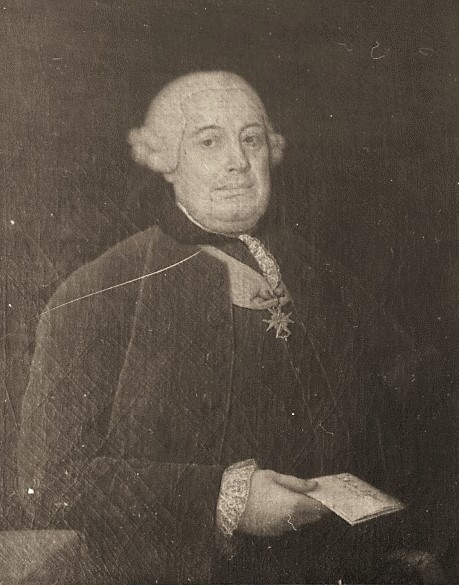

.

D. Fr. Manuel do Cenáculo T.O.R. como obispo de Beja

Anónimo. Óleo sobre lienzo, c.

Lisboa. Biblioteca Nacional de Portugal

.

Sin duda más modestos, aunque muy de agradecer, los observatorios astronómicos dispuestos por Carbone en el colegio jesuítico de Santo António, el de mayores dimensiones, y otro menor en el propio Palacio Real y que eran los únicos conocidos por Cenáculo, palidecían a la vista de aquellos alojados en la enhiesta torre dieciochesca adherida al Palazzo Poggi y de las espaciosas aulas organizadas por materias y abiertas a su Cortile dell’Ercole.

Bolonia. Claustro de Hércules en Palazzo Poggi

Giovanni Battista Brustolon (1712-1796). Aguafuerte, 1756, 9,5 x 25,5 cm.

Lucca. Daniele Squaglia, Stampe e Dipinti Antiche e Moderne, danielesquaglia.it

.

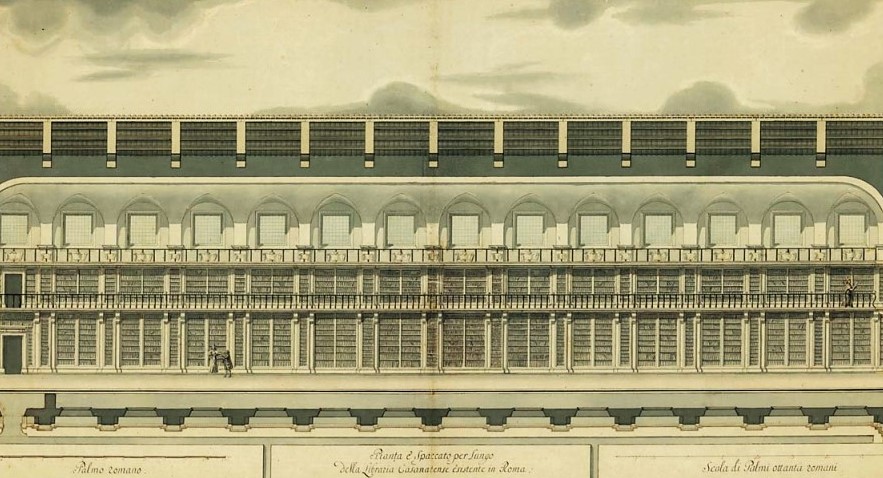

La idea de Cenáculo era la de erigir un complejo capaz de reunir libros y objetos, es decir que albergase una biblioteca al nivel de las más selectas de Europa y un museo de materiales de la Naturaleza, antigüedades, monedas, medallas y las rarezas menos imaginables, una y otro a disposición de todo el público y, insistirá siempre mucho en ello, con la nobleza arquitectónica indispensable para el ornato y la decencia (Arquivo Nacional da Torre do Tombo, ANTT, Ministério do Reino, libro 362, fols. 113v-114, en DOMINGOS, 1992, p. 148). En esto quería ver convertida el ala oeste de la nueva Praça do Comércio cuando, ya convertido en pieza necesaria del marqués de Pombal para aplicar su moderna política educativa inspirada en las tesis de Luis António Verney, desempeñaba el alto cargo de presidente de la Real Mesa Censória, para cuyo proyecto de biblioteca redactó en 1773 una memoria con indicaciones precisas, que debería hacer realidad, lo que no sucedió, el mismo arquitecto que reconstruía la capital, Reynaldo Manuel dos Santos (1731-1791). No consta siquiera que este llegase a esbozar algún diseño, pero la memoria pudo estar inspirada en tres aguadas a la ceniza del edificio de la Biblioteca Casanatense de Roma (Antonio Maria Borioni, 1701), que eran de su colección y estaban firmadas el mismo año por el arquitecto Tommaso Zappati, Nipote di N. Pagliarini.

.

Biblioteca Casanatense de Roma. Corte longitudinal

Tommaso Zappati. Aguada a la ceniza, Roma, 1773, 50,1 x 95 cm

Évora. BPE, reservados, Gav. 8, Pasta I, n.º 32

.

Zappati (1748-1817) hacía ostentación de ser sobrino, hijo de su hermana Paola, de Niccolò Pagliarini (1717-1794) jefe de una segunda generación de importantes libreros e impresores de Roma, proveedor de libros y de documentos de Clemente XIII, de la Real Casa de Portugal y también de Cenáculo, uno y otros, con mayor o menor intensidad, involucrados en la persecución que contra los jesuitas comenzó el marqués de Pombal, a los que expolió y expulsó de la monarquía lusitana en 1759. Otros ministros de Europa no tardaron en hacer lo mismo antes de que Clemente XIV decretase la disolución de la Compañía de Jesús en 1773. Restituida en 1814, ha seguido padeciendo atropellos hasta nuestros días, el último perpetrado en 2023 por el descuidero que hay en Nicaragua.

El vínculo de Pagliarini con Portugal fue estrecho. Editaba él en Roma un Giornale de’Letterati que acabó valiendo de tribuna antijesuítica y en 1758, imprimió en Lucca la Relación abreviada de la república que los padres jesuitas de las provincias de Portugal y España establecieron en los dominios ultramarinos de las dos monarquías, y de las guerras que en ellos han movido (BNE, Mss/12941/56, Mss/18619/53 y Mss/20028) y enseguida con la colaboración del embajador portugués Almada, primo de Pombal, en su propia casa y violando lo que era un secreto oficial, publicó el Memorial del P. Ricci, general de los jesuitas, en el que este se oponía frontalmente al poder concedido al patriarca de Lisboa para reformar la Compañía de Jesús en Portugal.

El acoso a los jesuitas en este país aumentaba según lo hacía la influencia de Sebastião de Carvalho (futuro marqués de Pombal), que no dudó en ensañarse con ellos desde 1756, cuando fue designado primer ministro. Niccolò Pagliarini imprimió en 1758 en Roma, aunque poniendo con falsedad “Lisboa” en el frontis, unas Reflexiones de un Portugués sobre el Memorial presentado por los Jesuitas a Su Santidad Clemente XIII, un libelo marcadamente hostil a la Compañía. Sin embargo, fue la publicación en el Giornale de’Letterati de un ensayo del abate Emmanuele Duni (1714-1781), Saggio sulla Giurisprudenza Universale, lo que acabó por provocar que fuese investigado y arrestado. De su suerte se lamentaba un periódico que, no obstante su nombre, era contrario a los jesuitas:

«El señor Pagliarini, un distinguido librero, fue escandalosamente encarcelado junto a algunos de sus colaboradores. Fue él quien imprimió las Reflexiones y el Apéndice en casa del embajador portugués. Los registros realizados en ella fueron su perdición. La protección del rey de Portugal le beneficiará […]». (Giornale Gesuitico, Nápoles, 1761, en MARCELLI, 2011, p. 123, traducido).

En efecto, el papa le conmutó la pena de siete años a galeras a que fue condenado. Ennoblecido e indemnizado muy generosamente por Su Majestad Fidelísima, el 15 de mayo de 1764 llegó a Lisboa procedente de Nápoles, donde había ejercido como secretario de la embajada portuguesa. Permaneció al servicio de Pombal hasta que este cayó en desgracia en 1777 y no regresó a Roma hasta diciembre de 1778, a pesar de la declaración de nulidad de su proceso por Clemente XIV. El embajador de España en Roma José Nicolás de Azara da cuenta de ello en carta de 4 de julio de 1771 dirigida al ministro Roda, el más antijesuítico, con particular reflexión incluida:

«El papa ha expedido un breve al famoso Pagliarini, en que declara nulo el proceso que vd. bien sabe se le hizo antaño, y que no fué reo de ningun delito etc. etc., y le confiere el caballerato de la Espuela de Oro. Este honor es bien ridículo pero en fin es gracia en el mismo pais, donde uno fue condenado á galeras. El caso es que aquella condenacion creo que fué mas honrosa para Pagliarini, que esta absolucion, porque es cierto que se la ha ganado con buenos servicios al papa en casa de quien le da de comer […]». (El espíritu de D. José Nicolás de Azara, descubierto en su correspondencia epistolar con D. Manuel de Roda, t. 1, Madrid, J. Martín Alegría, 1846, p. 196).

.

Niccolò Pagliarini (1717-1795)

Anónimo. Óleo sobre lienzo

Roma. Ospedale Nuovo

.

Qui prodest? ¿A quién aprovechaba el expolio y la expulsión de los jesuitas de Portugal en 1759 y la disolución de la Compañía en 1773 por breve pontificio?

Pagliarini fue el encargado de gestionar su bienes y redistribuir sus libros, al tiempo que seguía actuando como suministrador de Giovanni Gaetano Bottari (1689-1775), el teólogo jansenista más activo del Giornale, cabeza del Circolo di Archetto protegido por el cardenal Corsini. En noviembre de 1766 Pagliarini informa por carta a Bottari de que Pombal le había dicho que le recordase el asunto de los libros que quería, para ordenar que se localizaran y se tomasen. Le hace ver también que no hay motivo para preocuparse, porque en efecto él le refrescará la memoria llegado el momento: «[…] che darebbe ordine perché fossero ricercati e presi ove si trovassero, ed io non lascerò di fargliene sovvenire opportunamente». En otras cartas le decía que la biblioteca que los jesuitas tenían en el colegio de Coimbra había pasado a la de los dominicos como biblioteca pública y que el resto irían a parar a la Biblioteca Real y al Colégio de Nobres de Lisboa (cf. MARCELLI, op. cit., p. 157).

El terremoto del 1 de noviembre de 1755 se llevó por delante, sólo en Lisboa, la Biblioteca Real, la del duque de Lafões, la del marqués del Louriçal o la del conde de Vimieiro. También perdieron las suyas los dominicos, los carmelitas, los oratorianos y, en buena parte, los teatinos. De algunas de estas bibliotecas hace mención más de un siglo antes el carmelita francés Louis Jacob de Saint-Charles (1608-1670) en su Traicté des plus belles bibliothèques publiques et particulaires qui ont esté & qui sont à present dans le monde (París, Rolet le Duc, 1644), de las que tiene noticia a través del conde de la Vidigueira, embajador de Portugal en París.

En ese año Cenáculo ejercía como lector de Teología en el Colégio de São Pedro de Coimbra, pasando en 1757 a desempeñar el cargo de cronista de la provincia franciscana de la Tercera Orden Regular de Lisboa, ciudad entonces ya bastante recuperada y a la que llegaba ya como poseedor de una buena librería y volcado en la recopilación de inscripciones arqueológicas. En efecto, su hermano de religión, el catedrático de Griego de la Universidad de Granada y erudito arqueólogo español de Antequera Fray Sebastián Sánchez Sobrino, oculto tras el seudónimo de Anasthasio Franco y Brebinsaez, hace expresa referencia a su catálogo de inscripciones, que fue el primero en conocer (Viaje Topográfico de Granada a Lisboa, Granada, Imprenta Real, s. d. [1774], fecha esta que consigna E. Emil Hübner en Epigraphisque Reiseberichte aus Spanien und Portugal, Berlín, c. 1861, pp. 601 y 727. Hay traducción de la parte sobre Portugal en Notícias Archeológicas de Portugal, Lisboa, Typographia da Academia, 1871).

Después de ir acumulando sucesivamente los cargos de inspector de las iglesias de las Órdenes Militares (1758), capellán mayor de la Armada (1764), provincial de la Tercera Orden Regular, confesor del príncipe D. José y luego su preceptor (1768-1770), obispo de la restaurada diócesis de Beja, segregada de la eborense (1770), primer consejero de la Junta e Providência Literária, que era la responsable de la reforma educativa (1770) y presidente de la Real Mesa Censória (1771), Cenáculo difícilmente podría verse en mejores condiciones para llevar a cabo su proyecto de biblioteca-museo público, más aún con la constitución en 1772 de la Junta do Subsídio Literário, órgano que debería asegurar la provisión de fondos para aquella reforma, a través de un impuesto especial sobre el consumo de alcohol, que él mismo propuso (cf. CAETANO, 2011, p. 51; OSÓRIO DE CASTRO, op. cit., 62).

En 1773, aparte de su ya mencionada Memória para la creación de la nunca erigida biblioteca de la Real Mesa Censória en la Praça do Comércio, Cenáculo encarecía que no cesase nunca la adquisición «sucessiva e inextinguível» de libros y de documentos para dotar esa gran biblioteca pública, siendo de hecho en esta década de los setenta incontables los encargos que hace a su amigo Pagliarini (vid. Arquivo Distrital de Évora CXXVIII/1-13; 2-14). El retorno del impresor a Roma en 1778 no impidió ni una fluida correspondencia ni que Cenáculo se mantuviera como cliente. De hecho, en una carta de 1789, Niccolò Pagliarini le hace saber que su sobrino Tommaso Pagliarini (1767-1802), primo este del otro citado sobrino Tommaso, el arquitecto Zappati, y que a la muerte de su tío en 1794 se haría cargo del gran negocio familiar, se estaba ya preparando para atender debidamente los requerimientos del obispo: Thomaz continua estudando português para poder servir Cenáculo (en NOBRE DE GUSMÃO, 1944-56, vol. VI, carta 4332).

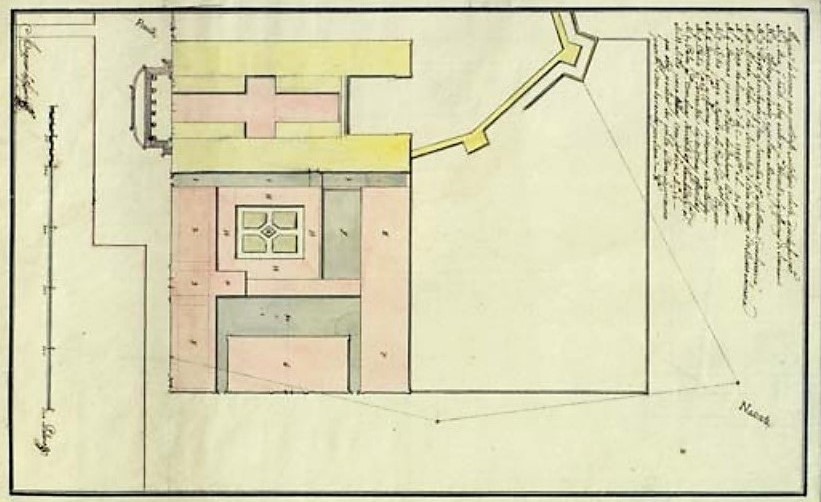

No obstante su elección episcopal, Cenáculo conservó su residencia en Lisboa y como las obras no ya de la biblioteca, sino las de la propia Praça do Comércio no progresaban, se centró en la reforma de la librería de la Tercera Orden, a la que donó cerca de 3.000 volúmenes. Será en 1777, a causa del apartamiento de Pombal, cuando Cenáculo “se resigne” a trasladarse a Beja, pero lo hace ya con la intención de servirse del antiguo colegio de los jesuitas como pieza fundamental en la organización del palacio episcopal, para lo que ya contaba con unos planos del arquitecto Joaquim de Oliveira con fecha de 4 de junio de 1774.

.

Beja. Antiguo Colegio Jesuita de São Francisco Xavier

Foto Câmara Municipal de Beja

.

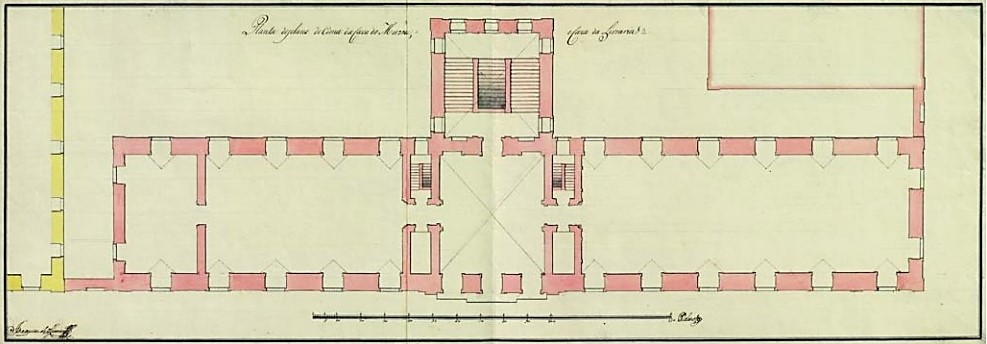

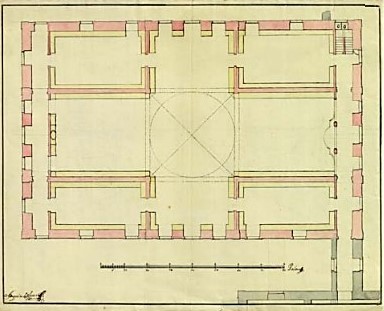

El proyecto pretendía convertir el colegio de los jesuitas en seminario (color amarillo en el plano) y agregar a este, ex novo, el resto de instalaciones y vías precisas (en rojo y gris): catedral, palacio-residencia episcopal, capilla, aulas, jardines, cocheras y almacenes y, lo que parecía provocar en más urgencia en el obispo, la biblioteca y el museo (en rojo, en la perpendicular con el antiguo colegio, a la izquierda):

.

Plano para el complejo de edificios episcopales de Beja

Joaquim de Oliveira. 42,1 x 26,8 cm.

Évora. Biblioteca Pública de Évora (BPE, reservados, Gav. 8, Pasta I, n.º 16)

.

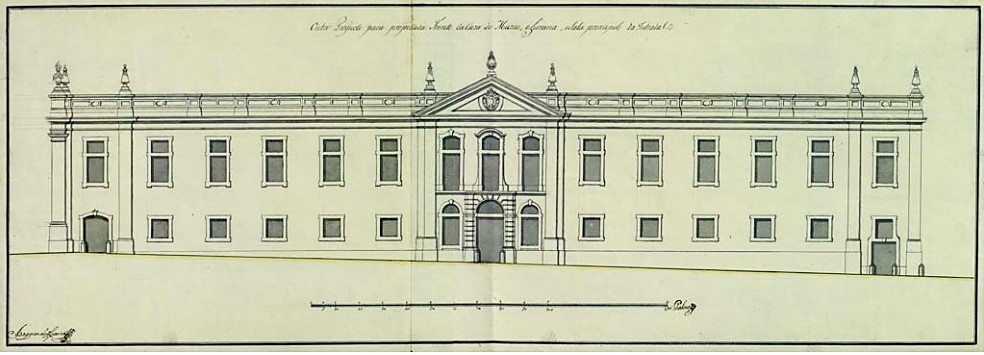

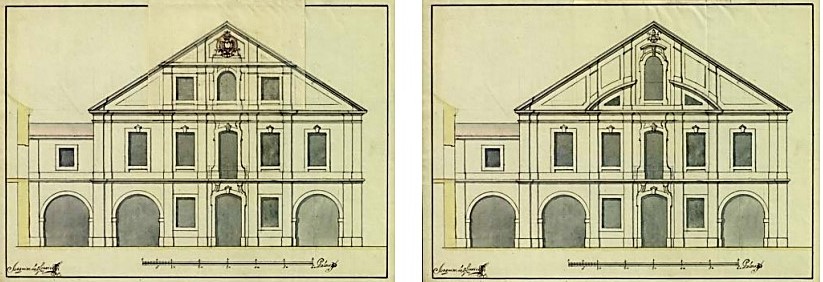

En efecto, sólo se conocen planos detallados para la biblioteca-museo, de la que el arquitecto ofrece dos alternativas, con divergencias muy poco significativas tanto en el alzado de las fachadas como en su distribución y dimensiones. Destacan en aquella un frontón triangular con pórtico almohadillado rústico, en un caso adherido al ventanal central del piso superior (imagen) y en el otro separado de él mediante un frontón de arco escarzano. Una de las propuestas presenta vanos mayores en el piso alto y un mayor número de pináculos en lo alto de la cornisa (imagen), pero ambas propuestas exhiben un edificio clasicista con discretas y lisas pilastras y una muy contenida ornamentación.

.

Alzado fachada principal para la Biblioteca-Museo de Beja

Joaquim de Oliveira.26,8 x 78,8 cm.

Évora. Biblioteca Pública e Évora BPE, reservados, Gaveta 8, Pasta I, n.º 37).

.

En el interior, el piso superior es el propiamente dedicado a biblioteca-museo. En aras del «decoro e decência» que exigía Cenáculo se dispone un atrio central con escalera monumental situada más al fondo, quedando reservada la planta baja la planta muy dividida para atender los diferentes servicios y para alojar todo el material de imprenta, talleres de encuadernación, libros recibidos y sin catalogar y, en fin, los de inferior ordem, porque, continúa diciendo Cenáculo en sus Instruções, tudo que se imprimir deve existir numa Biblioteca Pública (en DOMINGOS, 2006, p. 25).

.

Planta noble para la Biblioteca-Museo de Beja

Joaquim de Oliveira. 28,5 x 82 cm

Évora. Biblioteca Pública de Évora (BPE, reservados, Gav. 8, Pasta I, n.º 43)

.

Pero las dificultades para materializar el proyecto eran entonces insalvables. Beja era una sede extinguida en tiempo visigodo y recién repuesta, ansiosa por disponer de las rentas que debían serle transferidas desde la de Évora y que no se le hacía, carente así de medios económicos suficientes y sin la protección de Pombal pero con el riesgo de incurrir en las asechanzas de los enemigos compartidos con el exministro, lo único que recibía de Lisboa eran los ruegos de sus amistades, que lo instaban a permanecer en su sede episcopal y a no dejarse ver por la corte. De aquí derivan sus lamentaciones utilizadas como introducción del presente artículo y es que, ciertamente, no era posible atisbar solución alguna.

De la correspondencia que se conserva en la BPE mantenida entre Cenáculo con el magistrado José Mascarenhas, arrojado a la cárcel por orden de Pombal en 1760 por su negligencia en Brasil, adonde había sido enviado para ejecutar allí el expolio de los jesuitas y que no quedó libre hasta después de la caída de su carcelero, se desprende un aviso suyo al obispo en el sentido de que el fiscal general João Pereira le había hablado de la existencia contra él de unas “denuncias absurdas”, pero que Cenáculo podía contar con él y con algunos ministros (Carta n.º 13, Lisboa 28 de mayo de 1782 de José Mascarenhas a Frei Manuel do Cenáculo en CASTELO BRANCO, 1882, p. 134) y en otra posterior le dice estar en posesión de todas las armas para asegurar la victoria (Carta n.º 15, Lisboa 9 de julio de 1782, ibíd.).

Por su parte, Niccolò Pagliarini, que le presta servicio ahora también como agente en Roma, le transmite que lo mejor sería obtener un breve del papa Pío VI de confirmación del restablecimiento de la diócesis y de Cénaculo como su pastor, para así acelerar la transferencia de las rentas que debían ser percibidas por la nueva sede de Beja, consistentes en las rentas que continuaba percibiendo la eborense de las importantes villas de Moura y de Serpa y procurar además que se suprimiese el arciprestazgo de Oriola para quedarse con sus beneficios, así como con otros 23 más que se hallaban vacantes (en NOBRE DE GUSMÃO, op. cit., carta 4309).

No mucho después de su acceso a la diócesis de Beja y ocupado en estas cuestiones, recibe Cenáculo la noticia de que su nombre se baraja para ocupar la vacante sede patriarcal de Lisboa, así como el revés que la muerte del príncipe de Beira D. José, su discípulo, suponía para sus opciones a ser primer ministro (Cartas n.º 29-31 de 23 de febrero de 1784 y 17 de diciembre de 1784, en CASTELO BRANCO, op. cit., p. ).

En 1789, amainada la tormenta y después del fallecimiento de Pombal en 1782, pudo por fin volver a Lisboa, donde fue bien recibido por la reina D.ª María y por el secretario de Estado Seabra, que le rogó regresase a Beja con la garantía de que ya se habían remitido a Roma las diligencias relativas a las rentas que le correspondían a esta diócesis, según Cenáculo le había solicitado y que eran las que había apuntado Pagliarini, aparte de concederle por un decenio el doble de la alcabala.

El 24 de agosto de 1790 escribe Cenáculo en su diario la partida de Lisboa del Juiz do Dinheiro y de los maestros de obra José da Sé e Manuel José para comprobar el terreno para las obras de la catedral, la biblioteca y el palacio episcopal. El 11 de junio de 1791 recibe la bula pontificia de fundación de la diócesis, aunque ya antes había establecido provisionalmente la biblioteca y el museo, nombrando como directores respectivamente a los abades Bernardo de Lima Bacelar y José Lourenço do Valle. Quedaron instalados en el edificio de los extintos jesuitas previsto para seminario, probablemente el primer museo público de Portugal o, al menos, el primero en contar con organización interna, catálogo y dibujos de las principales piezas arqueológicas (cf. OLIVEIRA CAETANO, ibíd., p. 60).

Pero ¿por qué tanta prisa? Lo primero, claro está, por la angustia que Cenáculo sentía al tener que asistir a la cada vez peor conservación de sus colecciones. Segundo, por la impaciencia en ponerlas a disposición de todo el público, de acuerdo con sus ideales pedagógicos ilustrados. Y tercero, no menos importante, por el hecho de que ya se estaban desarrollando proyectos similares, como el de la Real Biblioteca Pública, que no tardaría en ser una realidad, inaugurada en 1796 y que es la actual Biblioteca Nacional de Portugal, nutrida con los fondos provenientes de la Real Mesa Censória, de la que Cenáculo había sido presidente. Tuvo como primer director a su íntimo amigo António Ribeiro dos Santos (1745-1818), el mismo que en su momento lo advertía de que no asomase por Lisboa. Por Decreto de 4 de febrero de 1802 esta biblioteca asumiría las funciones desempeñadas hasta entonces por la Real Academia da História en lo que se refiere a la protección patrimonial, debiendo incorporar a sus colecciones «huma grande collecção de Peças de antiguidade e Raridade«. Cenáculo colaboró con donaciones de libros y de piezas arqueológicas, en particular de monedas, 2.100 una detrás de otra. Este acto impresionó tanto a todos en la corte, que fue determinante para su preconización en 1802 como arzobispo de Évora, vacante desde el 10 de abril de 1800 por fallecimiento de Joaquim Xavier Botelho de Lima e Távora (1717-1800) y que venía además con un pan bajo el brazo. Y es que con la nutrida biblioteca dejada por su antecesor, pudo resarcirse Cenáculo de su generosa dádiva y en efecto hizo de ella la principal fuente de aprovisionamiento de la que por fin parecía ya inminente biblioteca pública eborense.

Armas del arzobispo de Évora D. Joaquim Xavier Botelho de Lima e Távora (1717-1800)

São Paulo. Galpão dos Leilões, galpaodosleiloes.lel.br

Armas del arzobispo de Évora D. Frei Manuel do Cenáculo Vilas-Boas, T.O.R. (1724-1814)

Foto Rick Morais. wikipedia.org

.

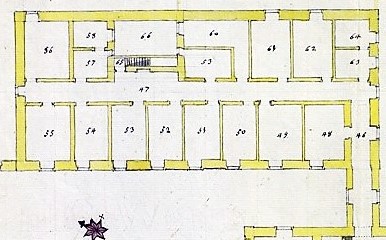

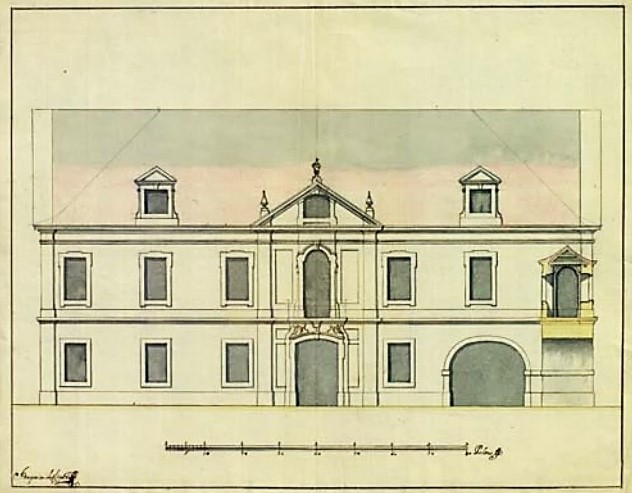

Ya como arzobispo de Évora y con mayor capacidad económica, Cenáculo elige para biblioteca el antiguo Colégio de Meninos, edificio por entonces sin uso por haber sido trasladado a otro sector del complejo de edificios episcopales. Se trata de una sobria construcción contigua al palacio episcopal erigida en el siglo XVII por disposición del administrador arzobispal João de Sousa, que quedaba entonces en manos de Joaquim de Oliveira para su transformación.

.

Plano de la primera planta original del antiguo Colégio dos Meninos do Coro da Catedral

35,5 x 43,8 cm. Évora. Biblioteca Pública de Évora (BPE, reservados, Gav. 8, Pasta I, n.º 9)

Plano 1 de la primera planta del antiguo Colégio de Meninos do Coro para Biblioteca Pública de Évora

Joaquim de Oliveira. c. 1802-3, 34,9 x 43,9 cm.

Évora. Biblioteca Pública de Évora (BPE, reservados, Gav. 8, Pasta I, n.º 46)

Plano 2 de la primera planta del antiguo Colégio de Meninos do Coro para Biblioteca Pública de Évora

Joaquim de Oliveira. c. 1802-3, 34,9 x 43,9 cm.

Évora. Biblioteca Pública de Évora (BPE, reservados, Gav. 8, Pasta I, n.º 38)

.

Vuelve a presentar Oliveira dos alternativas en las que, manteniendo los paños exteriores, opera sin embargo una transformación radical del interior. Ambos proyectos sitúan la fachada principal en el lateral meridional mirando al frente de la catedral. Destaca en ellos el esbelto frontón triangular coronado con las armas arzobispales, uno con tres ventanas y otro, más solemne y monumental, con un único gran ventanal que comparte protagonismo con el perfil de un arco rebajado interrumpido por el cristal. No obstante, debe destacarse aquí la caracterización de la fachada occidental que da a la plazuela donde se alza el templo romano por entonces convertido en un vil matadero, dando así lugar al ennoblecimiento de un nuevo espacio central urbano amplio y abierto compartido con el palacio arzobispal, con el que se conecta mediante un pasadizo con dos arcos, que es el que hoy puede contemplarse en toda su plenitud.

.

Proyectos para la fachada sur de la Biblioteca Pública de Évora

Joaquim de Oliveira. c. 1802-3, 26,5 x 36,5 cm.

Évora. Biblioteca Pública de Évora (BPE, reservados, Gav. 8, Pasta I, n.º 44)

.

Plano de la fachada occidental de la Biblioteca de Évora

Joaquim de Oliveira. c. 1802-3, 43,9 x 34,5 cm.

Évora. Biblioteca Pública de Évora (BPE, reservados, Gav. 8, Pasta I, n.º 39)

.

Biblioteca Pública de Évora-BNP, fachada occidental. Foto Câmara Municipal de Évora

.

Évora. Largo Conde de Vila-Flor

Templo romano, iglesia de São João Baptista, biblioteca, torre de la catedral y museo

Foto ssantos_1957. Unsplash.com/es

.

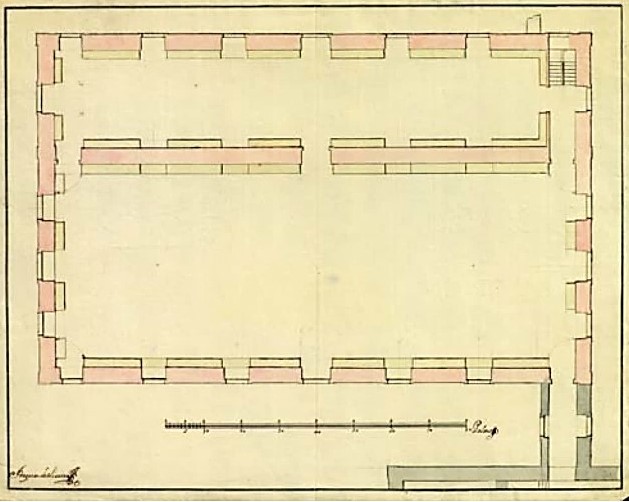

El fallecimiento del arquitecto en 1803 sirve de excusa para explicar por qué el proyecto no pasó de los planos, que hoy muestran lo que Cenáculo pretendía ejecutar y sólo pudo materializar en parte. Las urgencias y la impaciencia hicieron que el prelado se limitase a adaptar del modo menos oneroso y sin grandes alharacas las entrañas del edificio existente.

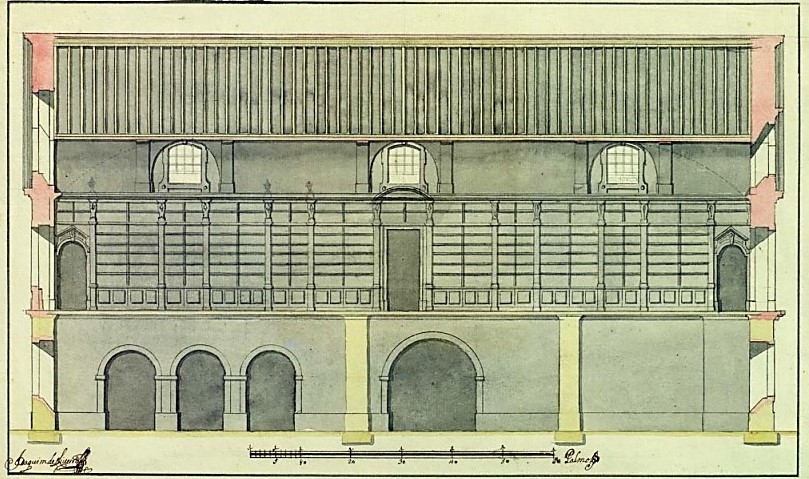

Apenas los planos de los interiores firmados por Oliveira, aunque sin duda sometidos al rígido escrutinio de un Cenáculo que seguía albergando en su memoria, grabado a machamartillo, el recuerdo indeleble de la Biblioteca Casatanense, pudieron tener alguna esporádica traducción en la urgente y rápida transformación.

El 5 de marzo de 1805 deja escrito en su diario:

Fui a colocar el primer libro en los estantes da mi biblioteca; era el primer tomo de la “Polyglota” de Ximenes [de Cisneros]; fui con el vicario general, capellanes y criados de la casa. Mandé abrir una caja y el primer libro con que me encontré fue la “Évora Gloriosa”, lo que me pareció ser cosa para reflexionar (en VAZ, 2009, pp. 603-604, traducido).

.

Plano interior para Biblioteca Pública de Évora, corte N-S.

Joaquim de Oliveira. c. 1802-3, 26,3 x 42,3 cm

Évora. Biblioteca Pública de Évora (BPE, reservados, Gav. 8, Pasta I, n.º 48).

.

También concurrieron razones económicas derivadas de deudas generadas por el arrendamiento acordado por Cenáculo del duplo de la alcabala concedido para financiar el proyecto estéril de Beja. Entendía el obispado de esta diócesis que debía ser Cenáculo quien respondiese, pero, y aunque Cenáculo se había llevado a Évora el grueso de sus colecciones, algunas piezas que había dejado allí sirvieron para evitar que se ejecutase el embargo decretado de su biblioteca-museo. Aunque algunas de esas piezas volvieron décadas más tarde a Évora, las que permanecieron en Beja, con las que Cenáculo enervó el embargo, se hallan en el origen del Museu Regional Rainha Dona Leonor de esta ciudad.

En su Memória Descritiva do Assalto, Entrada e Saque da cidade de Évora pelos Franceses em 1808 (Évora, Minerva Eborense, Joaquim José Baptista, 1887), reconoce Cenáculo que la junta de la ciudad, que presidía él, se había negado a redactar una declaración contra los franceses, contrariando de este modo al coronel del ejército español y compositor musical napolitano Federico Moretti (1769-1839), porque la ciudad «sin tropas ni municiones, no estaba en posición de aceptar ninguna propuesta» (op. cit., p. 9, traducido). Solo cedió cuando Moretti, al frente de su Legión de Voluntarios Extranjeros, se presentó en Évora con una columna militar y algunos oficiales portugueses (PULIDO VALENTE, 1979, p. 11). Moretti resistió cinco horas ante las muy superiores fuerzas del general Louis Henri Loison y si fue derrotado, según él mismo afirma, fue porque la Caballería de María Luisa abandonó el campo de batalla, entregándose a pillajes y desafueros contra la población civil en su indigna retirada (cf. CARPINTERO, 2009, p. 117).

De acuerdo con áspera crítica que de él reciben todos los “cómplices” de Pombal, Camilo Castelo Branco considera que «Cenáculo era un ilustrado hipócrita al que los españoles castigaron como merecía en 1808, dándole una gran somanta de palos sin quitarle los hábitos prelaticios» (op. cit. p. traducido). Sin embargo, del texto de Cenáculo no se deduce que los españoles le hubiesen maltratado ni tampoco se vierten en él quejas sobre Moretti que, por su parte, enseguida solicitó una investigación para demostrar que nada había tenido que ver con la villana deserción, como efectivamente se reconoció en Consejo de Guerra en 1814 (cf. CARPINTERO, ibíd., p. 118). Ese castigo que supone Camilo fue más bien infligido, además de por Loison y sus oficiales, por alguno de aquellos grupos de amotinados de la tierra que surgían por doquier aprovechando el caos imperante, «tropas de contrabandistas, armados con trabucos, puñales, pistolas, escopetas y espadas que se apoderaron de toda la casa…:

No hay palabras para expresar los insultos que sufrí de esta tropa de malhechores, rústicos incívicos y con muy malas intenciones; incluso me robaron y no me dejaron ni los hábitos; revolvieron en mis cajones más recónditos; me destrozaron y me llevaron todos los papeles que quisieron, incluso los propios de mi administración y me comunicaron la orden de que yo y los demás miembros de la junta debíamos ser inmediatamente arrestados y conducidos a Beja; y esto con tanta violencia e aprieto, que a pesar de hacerles ver mis años y la imposibilidad de salir de mi diócesis, sin antes de nada tomar algunas medidas, me dijeron con todo el descaro: “tiene que venir y tiene que venir ya” y en ese mismo momento (quizá para que lo entendiese yo) le dijeron a uno de los miembros de la junta que alegaba su imposibilidad por sufrir gravísima dolencia: “tiene que venir, porque tenemos orden de llevárnoslo vivo o muerto” (CENÁCULO, op. cit., pp. 18-19, traducido).

No sorprenderán por tanto las conclusiones que en febrero de 1814 extraen los encargados de hacer el inventario de los objetos existentes, ya post mortem, labrado como consecuencia del embargo decretado para hacer frente a la antigua deuda contraída en Beja:

«La Biblioteca, incluida toda en una única y vastísima sala con 72 estanterías de 11 niveles cada una, que no pueden albergar gran número de libros, que aún están encima de las mesas y en cajas cerradas, se estima quizá sin exceso en 50.000 volúmenes. Aparte de estas estanterías y cajas hay además 30 grandes armarios y 28 más pequeños, repletos de manuscritos y libros antiguos impresos, obras prohibidas, y sobre todo de pergaminos de la mayor riqueza y variedad. Las salas del museo contienen riquísimas pinturas originales o excelentes copias de los mejores autores, retratos de hombres y personajes ilustres, lápidas e inscripciones antiquísimas, un monetario con medallas de los 3 metales, aunque de oro sólo habrá de 16 a 20, diciéndose que las demás fueron robadas durante la invasión y muchas muestras de los reinos vegetal y mineral. Pero de tantas preciosidades ni hay catálogo ni inventario alguno y lo peor es que una tan admirable biblioteca está colocada sin orden ni sistema ninguno, ni tan siquiera cuenta con la ventaja de disponerse juntas todas las obras del mismo autor ni a veces todos los tomos de la misma obra» (BPE, cod. C/2-18, n.º 2, traducido).

.

Évora. Biblioteca Pública de Évora. Estanterías 1 y 72

Foto Rui_F74. tripadvisor.es

Évora. Biblioteca Pública de Évora

.

Évora. Biblioteca Pública de Évora. Foto latinatraveller.com

.

La reorganización de la Biblioteca Pública, que culminó con su integración como segunda sede de la Biblioteca Nacional de Portugal por Decreto-Ley 78/2012 de 27 de marzo, y también la reposición del museo y el rescate del templo romano se deben al celo esmerado y pertinaz de, entre otros, António Filipe Simões (1835-1884) y António Francisco Barata (1836-1910), que impusieron el decoro y la decencia que perseguía Cenáculo, transformando en honor a su memoria aquella última dantesca visión de su obra, reflejada con desgarro por él mismo:

«[…] no quedó casi nada de la plata de que mi antecesor se había provisto; me quedé sin anillo episcopal; todo el copioso monetario, que con tanto esfuerzo había yo reunido para dejar, juntamente con la gran biblioteca que he levantado, sólo con la cual queda claro el enorme gasto que he hecho para la instrucción del clero y los fieles de este rebaño, que hasta uno de los oficiales de alta graduación, Mr. Pillet, dijo al verla: he aquí por qué el arzobispo no tiene dinero; porque lo ha gastado en esto.

Todo cuanto había de oro y de plata fue saqueado, como también rajados los libros y despedazados los manuscritos, destrozando las más pequeñas y delicadas piezas del museo natural y artificial, únicamente para llevarse algunos pequeños remaches de oro y plata, rompiendo en pedazos las imágenes de Cristo y de los santos, reduciéndolo todo, en fin, a un estado lamentable incluso para quien no es curioso» (ibíd., pp. 10-11, traducido).

Quizá no se hallase en ella aún por entonces el manuscrito original del Diário da minha viagem para Filadélfia de Hipólito da Costa (Cota: CXV/1-11 Hipólito da Costa), que en cualquier se conserva allí en buen estado, así como un ejemplar de su primera traducción al español con el título de Diario de Filadelfia (Vigo, Planisferio Ediciones, 2018).

Escalera con los retratos de los reyes Carlos I y de su hijo Manuel II, último rey de Portugal en 1910

Évora. Biblioteca Pública de Évora

Foto Rui_F74. Tripadvisor.es

.

Fuentes y Bibliografía

Brown University Library. https://library.brown.edu/projects/rome/people/0197/

Fr. Manuel do CENÁCULO. Memória Descritiva do Assalto, Entrada e Saque da cidade de Évora pelos Franceses em 1808. Évora, 1887

BANHA DE ANDRADE, António Alberto: “Processo pombalino contra os oratorianos”. En Arquivos do Centro Cultural Português, vol. 1, París, 1969, pp. 250-296

BANHA DE ANDRADE, António Alberto: Vernei e a cultura do seu tempo. Coimbra, 1965

CARPINTERO FERNÁNDEZ, Ana: “Federico Moretti (1769-1839). Vida y obra musical”. En Nasarre, Revista Aragonesa de Musicología, n.º 25, Zaragoza, 2009, pp. 109-134

CASTELO BRANCO, Camilo: Perfil do Marquês de Pombal [1882]. Oporto, Lello & Irmão, 1982

DOMINGOS, Manuela D.: “A Primeira Biblioteca Píblica Portuguesa, 1775-1795. Planos, Projectos e Primeiros Fundos”. En Cadernos BAD, n.º 1 (1994), pp. 59-70

DOMINGOS, Manuela: “Biblioteca de bibliotecas: a génese da Biblioteca Pública no pensamento de Cenáculo”. En Frei Manuel do Cenáculo Construtor de Bibliotecas, Francisco A. Lourenço Vaz; José António Calixto (coord.). Casal de Cambra, 2006

FRANCHI, Saverio: Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 80, “Pagliarini”. Roma, 2014

MARCADÉ, Jacques: “Pombal et l’enseignement: quelques notes sur la réforme des Estudos Menores. En Revista de História das Ideias, vol. 4, tomo II, Coimbra, 1982, pp. 7-23

MARCADÉ. Jacques: Frei Manuel do Cenáculo Vilas Boas, Evêque de Beja, Archevêque d’Evora (1770-1814). Paris, 1978

MARCELLI, Stefano: I Pagliarini: una famiglia de librai, editori e stampatori nella Roma del Settecento. Vicende ed annali tipografici. Tesi di Dottorato. Roma, 2011

NOBRE DE GUSMÃO, Armando: Catálogo da Correspondência dirigida a Frei Manuel do Cenáculo Villas-Boas. Évora, 1944-1956

OLIVEIRA CAETANO, Joaquim: “Os projectos do arquitecto Joaquim de Oliveira para as bibliotecas-museu de Frei Manuel do Cenáculo”. En Revista de História da Arte, n.º 8 (2011), pp. 48-69

OSÓRIO DE CASTRO, Zília: “Jansenismo versus Pagliarismo. Nicolò Pagliarini e o projecto político pombalino”. Em Revista Portuguesa de Filosofia, t. 52, fasc. 1-4 (1996), pp. 223-232

PULIDO VALENTE, Vasco: “O povo em armas: a revolta nacional de 1808-1809”. En Análise Social, vol. XV, n.º 57, Lisboa, 1979, pp. 7-48

VALE, Teresa Leonor M.: A colecção de prataria sacra da Igreja de Santo António dos Portugueses em Roma

La collezione di argenti saccri della chiesa di Sant’Antonio dei Portoghesi in Roma. Roma, 2014

VAZ, Francisco: Os Livros e as Bibliotecas no Espólio de D. Frei Manuel do Cenáculo. Lisboa, 2009

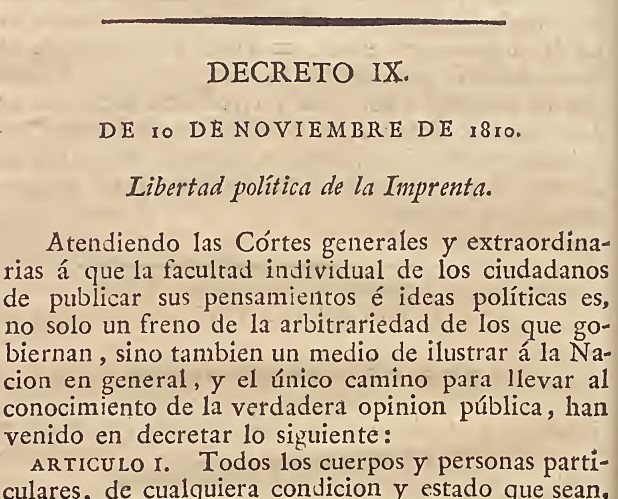

Leyes y Libros

Ley de 10 de noviembre de 1810: primera libertad de prensa en España

Cádiz. Teatro Cómico de la Isla de León Acto de constitución de las Cortes Generales y Extraordinarias el 24 de septiembre de 1810 Anónimo. Grabado de pintura recreativa de José Casado del Alisal. Cádiz. Museo Histórico Municipal

.

«El Sr. Mejía [presidente de la Comisión de Imprenta] propuso que mientras llegaba el caso de pensar sobre la libertad que convendria dar á la imprenta, y para suplir por ahora la luz que debia esperarse de aquella libertad bien entendida, convenia establecer que se recibiesen en las Córtes por medio de los Sres. Secretarios todas las Memorias y escritos que se presentasen, las que deberian estar firmadas por sus autores, á quienes se podria dar un papel por donde constase que habian tenido el honor de presentar la Memoria ó escrito. Este pensamiento fué adoptado en cuanto á que se admitiesen las Memorias ó escritos que se presenten. Tomó entonces la palabra el Sr. Argüelles, y habló sobre la importancia y necesidad de pensar en el punto de la libertad de la imprenta. El Sr. Zorraquin apoyó la proposicion, y la apoyaron tambien otros muchos Diputados. Alguno de ellos la contradijo, y el Sr. Torrero la sostuvo alegando varias razones. Finalmente, la cuestion vino á parar en si se nombraria una comision que preparase los trabajos para proceder á deliberar sobre la libertad política de la imprenta. Y habiéndose resuelto que se nombrase, y que el Sr. Presidente designase las personas que la debian componer, nombró él mismo acto contínuo 11 Diputados, que fueron los Sres. Hermida, Oliveros, Torrero, Argüelles, Perez de Castro, Vega, Capmany, Couto (D. José Maria), GaIIego, Montes, [y] Palacio». (Diario de Sesiones de las Córtes Generales y Extraordinarias, n.º 4, 27 de septiembre de 1810, p. 12).

Y es que cuando la nación, la libertad y la igualdad ante la ley corren el riesgo de ser inicuamente aniquiladas, la primera de las libertades que se preservará o establecerá, si es que no existe, es la de prensa, porque sin duda será también la primera que el agresor pretenda atropellar para imponer con sólo la suya, sin freno ni oposición, su capricho y sus tropelías. Y esto, que vale para cualquier tiempo, lugar y ocasión, lo entendió muy bien la mayoría de los diputados de las Cortes Extraordinarias en medio de la invasión napoleónica, en su cuarta sesión, como queda grabado en la página doce de la serie histórica de sus diarios, que alcanza hasta nuestros mismos días.

La primera intervención parlamentaria sobre esta libertad pública en España correspondió al liberal Agustín Argüelles, «como uno de los II Diputados nombrados para meditar y presentar un proyecto de ley sobre la libertad de la imprenta, y como que hizo el primero la proposicion sobre este punto, leyó el proyecto de ley presentado por la comision» (ibíd., n.º 14, 8 de octubre de 1810, p. 31). Las Cortes aprobaron que se imprimiesen 110 ejemplares del proyecto para repartir entre los diputados, de lo que encargaron a la Regencia del Reino, dadas las dificultades que a juicio de Argüelles existían para hacer la impresión en la Isla de León, lugar de reunión de la asamblea legislativa española.

Conocido el proyecto, los debates se iniciaron el día 14. Vicente Terrero, Juan Nicasio Gallego, José Mejía Lequerica, Antonio Oliveros y Francisco González Peinado se pronunciaron a favor. El diputado Manuel Antonio García-Herreros y Sáenz de Tejada expresó ciertos reparos y rechazó algunos aspectos y Argüelles, como ponente, aclaró lo que otros identificaban como artículos oscuros. El canónigo de la catedral de Sevilla Francisco Rodríguez de la Bárcena se opuso.